我的人生旅程

作者 張郁彬

我叫張郁彬,出生在日治時代後期(1942年9月11日),我的父母都會講日語,不過我有記憶時已是講台語的年代。

我的父親

我的父親是張清祺,在日治時代出生在台南州東石都東石庄型厝寮。家境貧苦,東石公學校畢業後,自覺過著天天看海的日子,沒有前途,所以要求阿公讓他去嘉義念書。阿公有很多個孩子,爸爸是長子,他從就讀高等科到高工畢業,全是苦學(半工半讀),曾去日本人開的醫生所打工賺錢。他是嘉義中學第三屆的畢業生,之後進入台南高等工業學校電氣科 (成功大學的前身) 就讀,在1935年畢業,先在新竹台灣電燈公司工作,後來轉到台北鐵路局工作,我兩個姊姊都是在台北出生的。後來搬回嘉義,我爸媽自己經營一家大東電器工業所,我也在這段時間出生,我們家還建了一間日式房子,在戰爭還未結束前就建好的,在當時是不錯的日式房子,有四間榻榻米、二間客廳,還有一間地板式的要給阿公阿嬤住,結果阿公阿嬤不肯住日式房子,從來沒住過。

戰爭結束後,爸爸想說,大概台灣人要當中國人了,他之前做生意賺了一些錢就不想做了,想走入政界。在1947年以前,他當過嘉義工業補習學校的校長。1948年,爸爸擔任嘉義縣建設局長,那時候一有什麼通車典禮,我和二姊就跟著去剪綵;也曾跟著爸爸坐吉普車去巡路巡橋,所以嘉義的地理我是這樣學來的。之後他想參選嘉義縣長,我知道他有加入國民黨,但是他沒有被提名。我記得那時候,家裡有很多人出出入入,好像在運作參選的事,結果沒有下文,我爸爸也宣佈退出選舉。

我想,終戰後中國人剛來的時候,爸爸是認真想做中國人,家裡有請一位女老師黃亦珠教我們講中國話,全家人都要學。當時與爸爸來往的人,也有中國人,有一個叫張百豐的有一陣子常常出入我家,我也見過這個人。

我記得在1953年去考嘉義女中,當時有口試,被問爸爸的職業時,我不會回答,就說爸爸在經商,因為家裡的大倉庫裡堆著如山一般高、一袋一袋的黃麻子。可是當時我的北京話還不太靈光,考官又問經營什麼商,我腦筋內只有「X商」,可憐我的靈機不動只想到「布」可套上去,就說「布商」。(我當然知到爸爸不在賣布)。就這樣交代過去,我也考上了。但是,口試出來時,媽媽問我,我就知道自己說錯了,媽媽跟我說:「妳怎麼不會說爸爸在經營農產品?」我說:「我不知道怎麼講啊。」爸爸的反應好像是「阿khian-ah,阿爸bo-leh賣布啦!」我想爸爸一定很傷心,孩子不會說他在做什麼。

我讀中學二年級時,劉啟光先生介紹爸爸去基隆七堵水利管理處工作,他大概是不喜歡做生意,想回公家單位,就隻身前往基隆,我們全家都還留在嘉義。那時我最小的弟弟才出生不久,我記得是在寒冷的冬天,爸爸不在家,我們在天黑前就早早的把籬笆的大門鎖上,日式房子三面的木製拉門扣上,媽媽擔心爸爸一個人在外,又要單獨照顧八個孩子,心情很重。後來,爸爸在省政府建設廳找到視察的職位(後來升任科長),才上任不久,省政府就搬去南投,所以,我讀大學一年級時,我們全家就搬去中興新村住;之後我就直接從中興新村去美國留學,沒有再回嘉義了。

我爸爸有幽默感,很會講笑話,由於他生長的背景,免不了有大男人主義的思想,全家任何事都要以他為主,套用一句美國話說,「如果他不快樂,全家就沒人能快樂。」爸爸來美國住之後,每天醒來就是讀書,他很認真讀英文,還做筆記。爸爸很嚮往民主國度,當他身體還健康能旅行時,最高興的是去參觀州政府和州屬的參眾兩院的議廳。他喜歡和有興趣的人分享他的參觀印像。(我曾向同事們談起爸爸的興趣,有一位採納這個點子,利用好幾個暑假拜訪了賓夕凡尼亞州的大小郡政府,收穫很多,做了筆記,還準備將來出書。) 他日常生活除了讀書之外就是看電視,其他的一切都是媽媽在幫他,照顧他,所以媽媽過世時,爸爸整個人都傻了,他不知道剩下他一個人要怎麼辦,他只會燒開水泡茶,其他家事什麼都不會,要怎麼活下去?他很孤單,活到八十五歲了,還要學習如何照顧自己。他現在住在洛杉磯附近的一家養老院,由我最小的妹妹一家就近照顧。(後註: 爸爸已在2006年一月過身。)

我的母親

我媽媽姓柯名鶴,嘉義朴子人,外公柯文在日治時期就在嘉義市火車站前開了一家山產店,聽說當時生意做得不錯。外公因為有點錢,每天注重穿著,念古書,聽媽媽說外公還曾吃鴉片煙。媽媽是嘉義高女畢業的,她排行第二,上面有一個大姊鄭柯甚,年紀比較大,沒機會念高女;媽媽還有一個弟弟和一個妹妹,弟弟柯榮輝在三、四十歲早逝,妹妹蔡柯碧霞也是嘉義高女出身。我爸媽是朋友介紹認識的,爸爸有一個在水利局上班的朋友告訴他,媽媽在小學教書,他還偷偷去學校看媽媽,促成了這段姻緣,他們在1936年結婚。在我長大時,家裡還存有爸爸的結婚禮服,像美國人結婚時穿的大西裝,是很好的布料。

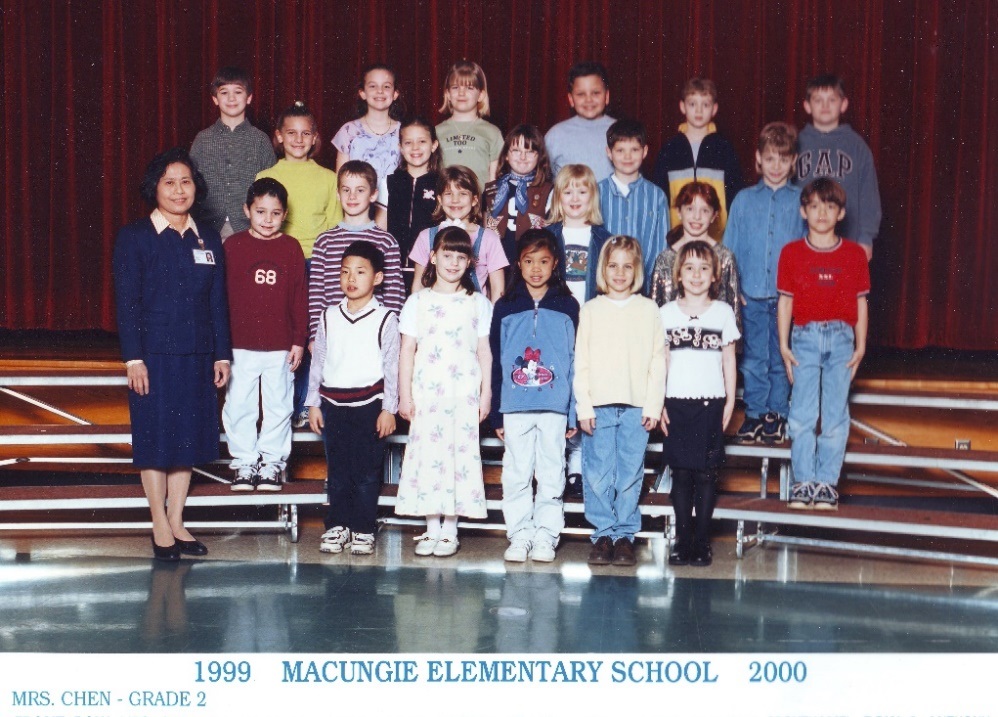

媽媽是教小學二年級的老師,我第一次教的,和退休前最後教的,也都剛好是小學二年級,真是好巧。我的書房牆壁掛有一張媽媽和六十一個學生以及日本校長合照的照片,和我與我的1999-2000學年那一班學生的照片,我每次看到那兩張照片就覺得和媽媽特別能心意相通。

媽媽是個很為別人著想的人,她講話不會大小聲,為人慷慨,也很會理財,我們總覺得她若生在我們這一代,她可能有機會發揮她的天份。她也是一位非常孝敬父母的好女兒,她除了有八個小孩要教養之外,還處處在關心外嬤和外公的起居。她活到了八十歲時,與我們談起早已過世的外嬤,語氣中仍有無限的感恩與懷念。

爸媽一共生了六個女兒,兩個兒子,我是第三,生到二姊時,阿公阿嬤就跟爸爸說:「你是長子,需要生男孩,生第三個女兒就要送人。」不巧,第三個還是女兒,當時阿嬤已經找到生男孩的人家要交換,爸爸反抗說如果生了一百個女兒也不送人。所以,我很感謝他們沒有把我送給拖大頭車的人家做女兒。我媽媽很可憐,生在那個舊時代,必須要隨俗,一連生了五個都是女兒,到第六個才是兒子,想再多生一個兒子,沒想到第七個還是女兒,生到第八個是兒子,才了了心願。媽媽一生中有五分之一的時間花在煩惱傳宗接代的大事,我想,這不是我的獨生女兒和兩個小孫女將來能理解的。

父母的教育—讀書最重要

由於爸爸自己是苦學出身,媽媽也有念到高女,所以養育孩子的第一要務就是讀書,而且希望每個子女都要出國留學。爸爸買英文字典給我們,還把字母都標示出來,讓我們比較好查字典。不過,如果我們成績不好,會打、會處罰我們的是媽媽,有時候我考試不及格就會被打。媽媽半生為了小孩的學費操心,每年到了八月,每個孩子都要註冊費,媽媽就去找大姨幫忙籌錢,先借來繳學費,因為一定要讓我們讀大學,我們姊妹非常感謝父母裁培我們的苦心。

大姊大我四歲,爸爸對她的教育最關心,我記得有一次她要參加演講比賽,還得先在家裡演講給爸媽聽,爸媽坐在大椅子上,大姊則站在遠遠的「台上」演講。大姊也學鋼琴多年,彈得一手好鋼琴。總之,爸爸對大姊的指望最高,給大姊的壓力也最大。之後對我們下面七人的要求就少多了,也可能是家裡經濟狀況比較差了,鋼琴後來也賣掉了,為了失去鋼琴,我們也傷心流淚過。

二姊大我二歲,但是我們同年念書。因為二姊要念書時,我吵著也要去,爸爸就去拜託當校長的朋友讓我提早入學,所以我們同年級。不過,二姊很為難,因為別人都問她:「妳是不是留級,不然怎麼跟妹妹同年級?」到六十年後的今天我仍然對她很過意不去。

我小學時功課很好,所以也考進了嘉義女中實驗班,在實驗班念六年,但是到最後兩年就不行了,常吊車尾。高中畢業後,我沒考上大學,爸爸去拜託一位方姓校長朋友幫我找到代課老師的工作,在嘉義的北園國校教小學二年級,我教了一學期,爸媽覺得這樣不行,叫我和二姊去台北補習。(二姊成績好,考丙組,但志願填得少,所以她也沒考上。)我和二姊來台北,寄住在爸爸以前鐵路局的同事林苑明先生家。(林伯父一家人待我們很好,我上大一時也還住在林家半年,直到女生宿舍蓋好才搬出林家。) 我去建國補習班讀了一學期,考進東吳中文系,爸爸又說:「妳中文也沒有那麼天才,妳轉去外文系,至少將來比較有出路。」所以我覺得我要走什麼路,都是爸爸決定的。我進東吳中文系讀完大一,要參加轉系考試,那天去到現場才知道系主任換成一個美國人戴森先生,他說不必考試了,大家都可以轉讀外文系,所以我沒考試就轉去外文系了。

還有一件事我印象很深,在我剛入大一時,班上在選班代表,也不是什麼大事,就有一個教官站在台上、面向學生監視,氣氛緊張嚴重。那時我覺得那是國民黨在操縱干涉。

七叔張守仁

我的七叔張守仁,是阿嬤最小的兒子,高職學生,曾参與1952年嘉義青年推動的「獨立自治」團,是洪養案之一員,不幸在1952年5月15日遭國民黨逮捕,1953年1月26日被祕密判決,三天之後,1月29日被槍決。在他被捕後,爸爸託人四處去尋問,沒有下落。槍決之後,家人才被通知去認屍領回,悲慟欲絕的阿嬤,因怕其他兒子們也會被抓去拘留,所以拜託女婿去台北帶回骨灰。林姑丈去台北火車站前,在槍決地點的一大堆慘不忍睹的屍體中,終於翻尋到七叔已冰冷僵硬的遺體,然後他又安排把屍體火化,再把骨灰裝甕帶回嘉義。聽媽媽後來的描述,林姑丈回到嘉義,臉色仍被嚇得鐵灰,手腳顫抖,久久不能言語。骨灰甕在出殯前暫放我家,全家籠罩在悲慟、絕望、恐怖之中,阿嬤哭得死去活來。當時我大姊張肅14歲,在孫輩中最年長,爸爸掀開骨灰甕蓋令她看,以表敬意,(後來大姊跟我說,她閉著眼睛不敢看。)這種悲傷寒慄的感覺,在我們一家大小心中,久久不能忘懷。後來,在張家神主牌後,加了七叔的相片,它被放置在已故的阿公相片,和年幼病逝的四叔相片旁邊。父母令我們姊妺輪流,早晚燒香祭拜。我記得小時候如果學校去彌陀寺遠足,爸爸也一定會叫我們拿幾枝花去插在阿公和阿叔的墓前,有好幾次,別人是去遠足,我們則是要去掃墓插花。台灣的墓不怎麼好看,小孩子都會覺得很害怕。

七叔發生這件事,當時爸爸很痛苦,一直想自己為什麼沒照顧好弟弟,那時爸爸跟我們說七叔不愛讀書,交到壞朋友,「染有共產思想」,才會發生這樣的事。後來爸爸也瞭解他是有台獨思想,才被蔣介石獨裁政權槍決的。不過在我心裏已經有一個印象:參加共產黨這類的活動是壞事,最好不要碰。

台灣意識的覺醒

雖然家庭內有七叔張守仁被國民黨逮捕,下牢,槍決,也看到阿嬤哭得死去活來的景象,但我不記得二二八事件。從小學、中學到大學,我接受了國民黨灌輸的愚民洗腦教育,不會去挑戰流亡的難民政權為苟且生存而製造的騙民觀點。雖然覺得國民黨獨裁,但是也不覺得它多壞,沒有討厭到活不下去的程度,就是知道一個事實存在而已。留學講習會時我也再次被提醒,出國以後須處處宣傳「自由中國」要「反攻大陸」的決心。

1965年1月29日,我從松山機場告別父母親友之後,上了飛機與一外國人同坐,我迫不急待地告訴那位不巧坐在我旁邊的女士:「自由中國」有一天要「反攻大陸」。三天之後,我抵達位在美國堪薩斯州,曼哈坦城(Manhattan, Kansas)的堪薩斯州立大學(Kansas State University,簡稱「堪大」或“KSU”),接待我的是新婚不久的大姊張肅和姊夫楊宗昌,之後接觸的人除了學校系內的美國教授和同學之外,就是台灣同學會(1961年成立)內的台灣人,我頓然從將近二十年國民黨的愚民教育裡覺醒。我開始練習講流利的台語,漸漸培養自己做台灣人的榮譽感,不再認同中國,畢竟我是嘉義人,我是吃台灣米長大的。而且,也許我是背負著小時候家庭悲劇的陰影,到達美國之後,與有共同記憶的台灣人來往,很快的就對引發這悲劇幕後的中國人「另眼看待」。

大姊張肅和姊夫楊宗昌

我的生活之與WUFI和台灣獨立運動融在一起,是這樣開始的。

我抵達美國後,接待我的親人是大姊張肅和大姊夫楊宗昌。大姊在東海大學經濟系1961年畢業後,在校擔任助教兩年,是經濟系教授劉榮超和富爾伯來特交換教授(Fulbright Exchange Scholar),Dr. Desmond Bittinger的助教。Dr. Bittinger來自堪薩斯州(Kansas),這是大姊選擇前去附近的堪薩斯州立大學深造的原因。Bittinger教授及夫人在大姊1963年12月去美國之前即已回到堪薩斯州。大姊要出國念書,是家裏一件很重大的事情,送機時爸爸還哭了,眼淚一直掉,反而是媽媽比較堅強。

大姊到堪大(KSU)後,改修統計學,不久即認識楊宗昌。他比大姊早一年去KSU,念土木工程,兩人在1964年10月結婚,由Dr. Bittinger當女方家長。

大姊去美國約半年之後,寫信回來告訴爸媽她要結婚了,爸爸非常震驚,這和他想像的完全不同,怎麼是女兒自己決定要結婚?他認為替子女決定終身大事是他的權力才對啊!而且大姊是去美深造的,唸書第一,現在研究所還未唸完,怎麼就說要結婚了!?而且她的對象,台中的楊家子弟,他也不認識,他須要一段時間找人調查,才能同意。在1960年代,電話費昂貴,通訊息只靠寫信,就這樣兩代想法的差距,加上兩地相隔七千哩,大姊結婚了!爸爸認為大失面子,非常生氣。媽媽請來爸爸尊重的大姨苦勸他也沒用,他的頭腦就是轉不過來,將近兩年時間他的日子很難過。這期間,大姊和大姊夫仍然繼續寫信問好,大姊也沒放棄學業,功課和家庭兼顧。後來等爸爸接受事實之後,自覺對女兒女婿愧疚很深。他曾跟我說過,他當時態度不好,很對不起宗昌姊夫。他稱讚宗昌有腦筋。爸爸看人只有壞人和人格者兩種,他認為宗昌是人格者

宗昌姊夫真是一個好人,如果拜託他什麼事,他都會做到,他也很關心我們,他娶了大姊,就覺得下面的弟妹都是他的責任。

1966年,由於當時堪大校園內的中國同學會領導人是李本京,有一位不願署名的台灣人寫信指責他,並附有一份剛從台灣送達美國,彭明敏、謝聰敏,和魏廷朝所著的〈台灣人民自救宣言〉,李收到後送到校方「報案」,此信和附件被轉送到現代語言學系(Depart of Modern Languages) 翻譯,我是該係的學生,並在系辦公室當系秘書的助手兼打工,系主任(Dr. Clark)就把信和附件交給我翻譯。我轉請英文一級棒的姊夫楊宗昌代勞,當時他的父親突然過世,無法回台奔喪,心情悲傷至極,就把心力投在翻譯〈台灣人民自救宣言〉一文,我真感謝他。幾天後,我就向系主任交差了。

當希寬第一次約會我時,我打電話去徵詢大姊和姊夫的意見,他們的回答是「好啊!他就是我們想要介紹給你的人啦!」我才知他們已經替我設想了終身大事。大姊和大姊夫像是我的第二號父母,我一生永遠感謝他們。

我的其他姊妺

我的二姊張照大我二歲,不過我們從小一起上學,她讀書認真,數理科特別好,也不嫌我囉嗦,處處幫忙我做功課。她是我認識的人之中,個性最温和的。她不與人計較,也不欺負弱小。她本來唸家政,大學畢業後教學五年,在1969年結婚,出國之後,改唸會計。她除了養育兩個優秀的好兒子之外,在上班多年之後,獨自經營一家規模不小的運動器材行,由於她的善意待人和管理有方,她的店在短短的時間內,成了當地城內外青少年購買休閒運動用具的最愛。她在三年前退休之後,移居加州聖地牙哥地區(Greater San Diego Area),她和二姊夫兩人,善於園藝,屋前屋後,有自己經心設計的日式庭園,魚池、木橋、流水、熱水泡湯,上百種四季輪流綻放的花卉、果樹,家鄉的青菜園仔,還有高爾夫球果嶺。二姊曾拜多位名師,是花藝專家,她家屋內每個角落經常擺放自己的作品,她也曾為兩位甥女的婚禮大廳設計各種精巧的盆花。我最喜歡拜訪他們的家,三不五時找機會搭飛機從遠地去拜訪,去欣賞他們的花、樹、果實和品嚐二姊做的佳餚美味。

二姊和姊夫林正勝在我們離開之後同年夏天去KSU,二姊夫念衛生工程。1971年,二姊夫取得碩士學位後,去芝加哥附近找工作,大姊夫楊宗昌聽說此事,就打電話給一家他熟悉的公司“Baxter and Woodman Engineering”推薦他:「這裡來了一位很有能力的衛生工程師,你們願意見他嗎?」二姊夫去了該公司,馬上被聘用。幾年內,他很快就升任總工程師,而後副總經理。後來他在伊利諾州(Illinois)自創衛生工程設計和建設的公司“LinTech Engineering”,非常成功。他在2003年,曾受聘回國在行政院辦的講習會介紹美國的工程專案招標法。二姊和二姊夫都非常關心台灣。

我的四妹張豐,小我約兩歲半,她是念物理系的。她以優越的成績,取得全額獎學金去肯德基大學(University of Kentucky)深造。她得到碩士學位之後,在1971年1月與倪啓茂結婚。啓茂在印弟安那州的南灣城(South Bend, Indiana)的聖母大學(University of Notre Dame)攻讀博士學位時,和我大姊及大姊夫認識,並經由他們的介紹,與四妹相識後結婚。随後他們搬去底特律(Detroit),兩人都在汽車工業界服務。啓茂發明過的專利無數,其中的「液壓成型Hydroforming Technology」專利,每年用在50萬輛通用汽車公司(General Motors)出產的汽車上。他的發明曾連續兩年獲公司的「總裁獎」,這是GM有史以來沒人得過的殊榮。啓茂近十年來,曾多次返國在汽車工業有關的機構講學,對台灣汽車工業貢獻良多。他和妹妹兩人是密西根州(Michigan)非常熱心的台灣人。張豐曾是美中西部1997年台灣人夏令會的召集人,在1996年,她曾負責北美洲台灣婦女會底特律分會會長,也是1999年北美洲台灣婦女會年會的籌劃人之一。

我最小的妹妹張薰丹是會計師。她在1977年來美國後也受到大姊和大姊夫的照顧,她在伊利諾州,諾模城(Normal,Illinois)的伊利諾州立大學(Illinois State University)取得會計學位。她的先生黃隆正博士是愛俄瓦大學(University of Iowa)畢業的,他們兩位是經由該校的機械系系主任陳景仁博士介紹的。陳景仁是希寬的二哥,聽景仁說過,隆正的筆記簿寫的很工整,引起他的另眼看待,所以推薦他給希寬,然後由宗昌姊夫執行,寫信介紹、交換相片,和薰丹交往,人的緣份就是這樣難以解釋。隆正和薰丹兩人都關心台灣,薰丹在2004年也在百忙之中抽空返國,参加總統選舉的選前活動。他們住在加州洛杉磯地區,一家三口,包括在念大學的兒子David,就近在照顧我們高齡94歲的父親。爸爸自從媽媽在1996年母親節的前一天往生之後,就在1997年1月住進安養院。爸爸每兩週上一次診所看醫生或做復健,接送爸爸,呵謢關照他的起居生活,都由他們三人承擔。我們張家姊妹們都非常感謝他們的愛心和犧牲。

我家排行第五的妹妹是擅寫文章,熱心公益的大好人張月英。在本文中稍後再另行介紹。由於大姊和大姊夫不斷的鼓勵和支持,我們的姊妺和家人,都繼續不斷的關心台灣人的獨立自主運動。我真以他們為榮。

前進美國

由於大姊在KSU深造,我像是有靠山一樣,訂了自己大學畢業後的目標—「前進美國」。四十年前的大學生,少有榜樣(role models)可循,俗語說「有樣看樣,無樣家己想」。我也知道「路總是人走出來的」,先去美國再講。(剛認識希寬時,他說我是一個「無可救藥的樂觀主義者」,他還很欣賞自己想出這個形容我的話。)我計劃去念語言學,但對於語言學,我只略知一二,念什麼,將來有什麽出路,我不太煩惱。但我想如果念不成,就轉去在附近城鎮的堪州教師學院(Kansas State Teachers College位於Emporia, Kansas)念圖書館學,因為我也取得該校的入學許可。我聽說念圖書館學,是大部份外文系學生留美後的出路。

1964年6月我大學畢業時,家裡存著不多的積蓄剛好被「可靠」的朋友倒掉,所以大姊和姊夫向他們的朋友暫借保證金,好讓我拿到簽證。我在1965年2月1日到達曼哈坦後,立刻把錢還給那些好心人,身上剩下的錢,足夠繳一個學期的學費和生活費用。

我申請到和大姊同一個學校堪大(KSU)的現代語言學系。當初我要坐上飛機前,心裏是希望五年內能回國,也想說去把英文練好,回來可以教英文;但是我去到美國之後,「回國教英文」的意願,就降低了。

我第一次坐飛機,覺得什麼都很新鮮,我先飛去東京,過境逗留時,在早稻田大學念書的表兄鄭世津來接我,他帶我去銀座吃飯再送我回機場;然後飛去夏威夷入境,再飛到洛杉磯。在這中間還發生一件糗事,同機的留學生中,有人去自動販賣機買郵票,投錢幣後郵票就掉出來,它用小紙片包裝,上面有一行字“save a trip to post office” (免跑一趟郵局),那人拿來問我是什意思,我說不知道,心裏想糟了,我英文這麼差,連這個都看不懂,怎麼去念語言學?其實上面每個單字我都知道,但是連在一起就看不懂了,所以那時我覺得自己的英文很差。

我抵達洛杉磯後,寄了一張明信片回來給爸媽,我記得我寫了「洛城真大,美國真美」這些字。我爸爸很嚴格,規定每個禮拜都要寫信給他,還要求要編號,因為信可能會不見,當時信件會被檢查,聽說在台北郵局有一個部門就是專門在檢查的。不過,我不知道爸爸有沒收到信的情形,我的信都寫一些去學校的日常生活而已。說到檢查信件,我先生希寬的姊姊陳映雪,她比希寬早去美國念書,她的未婚夫在台灣,她曾把生活照片貼在台獨文件上寄回來,被檢查抓到。她是很單純的人,很聰明、很會讀書,但是比較沒有政治意識。聽說後來希寬的出境被刁難,這也是原因之一。最後是他阿舅託人用錢去買來出境証,他拖到開學兩個多禮拜後才到美國。所以在那時候寫信編號是需要的。

我在洛杉磯機場打電話跟大姊和姊夫聯絡,告訴他們我要坐「灰狗巴士」(Greyhound Bus)過去。但是從機場到車站,我不知道要怎麼走,當時大姊有一個朋友住洛杉磯,大姊請她來接我,可能是她有困難沒來,剛好有一些來接機的台灣人還在機場,感謝有一男一女的好心人帶我去他們的住處過夜。第二天,因為我要坐的巴士晚上才有,白天他們還帶我去天文台參觀,晚上去坐巴士,從西海岸到中部路途很遠,經過幾次轉換,大約花了兩天的時間才到達。一路上除了下車買三明治吃之外,我都在睡覺,記得經過科羅拉多州時,冰雪遍地,車停在一個賣中古車對面的巴士站,停車場內的上百輛車,幾乎全被埋在雪堆內,我印象中那個巴士一路都沒有熄火,當時心裏還想這個國家真浪費。後來我想,應該是冬天車內需要開暖氣的緣故吧!

當我抵達堪薩斯州,大姊和姊夫來車站接我,我覺得車站好小,大概是因為曼哈坦城(Manhattan, Kansas)本身就是很小的大學城之故。我第一次見到大姊夫,因為不認識他,心裏覺得很陌生,但是我知道這兩位是我在美國唯一的親人。

我剛到的頭幾天住在他們家,之後大姊安排我住進學校附近的單身女子宿舍名叫「Rice Hall」,台灣人戲稱為「米店」。至少有二十個女孩子住在那裏,有印度人、美國人、台灣人、香港人等,一人一間,或兩人一間房,還有公共的廚房、客廳。我與一個墨西哥來的女孩同一個房間,我睡下舗,每月房租二十二塊五美金。我還記得Maria的收音機除了睡覺外、整天都開著,她的頭也隨著音樂搖來搖去,她是企管大三的學生,父母開鞋店,她有一個美國男友,兩人常跟隨在一起,她計劃畢業後回墨西哥當經理,她給我的印像是很有自信心,這是剛到美國、還在「鴉子聽雷」階段的我所須要培養的。二月初學期就開始、馬上要上課了。接著宗昌姊夫找到工作,大姊他們沒多久就搬去三個小時車程的堪薩斯市(Kansas City)了。

1965年暑假時,大姊和大姊夫歡迎我去他們家住,以便找暑期工作。我先後在兩家專門做女人洋裝的成衣工廠,找到縫鈕釦的工作,每小時一塊五毛錢。兩個月下來,我賺了約500元,然後就回學校念書。如果沒有大姊和姊夫的幫忙,我會變成街上的遊民之一。9月,開學後,我固定幫一個教授家庭(Dr. & Mrs. Grosh)清掃房子。(這家女主人是統計系的博士班學生,他們有三個女兒分別上小學和中學。)我只打掃一樓,每小時工資一塊兩毛五,每次四小時,每個禮拜收入5元,夠我一個禮拜的買菜錢。(後來,我驚訝地巧遇清掃二樓的人,她也是台灣來的女學生,我的朋友,聽人說她家裡很有錢。)

進入堪大(KSU)

從1965年2月到1967年5月,我在KSU進修語言學碩士學位。入學時有一項英語聽力及口試,外國學生都很害怕,很多人都沒通過考試,我也沒過,負責這件事的是我的指導教授Dr. Leo Engler。(我入學時去找系主任Dr. Clark,他問我計劃讀什麼?我說只想讀語言的部分,他就叫我找這個人。)沒通過考試的人,都要去上課,這門課沒有學分,但是要繳學費,一個禮拜有三天的早上各一個小時,是教授來講美國的風俗與文化;每天中午12點到1點,則是助教來教英語,他講一句你跟著念一句,就是要讓你習慣句型和講話的速度。(當時我心裡想:這就是我以後要做的工作。)這個練習一個禮拜要上五天,大家是怨得要死,外國學生大部分都是來念電機、土木、化工…等理工科系,他們覺得上這門課度日如年,大家都罵這個教授,但是我是他的指導學生,我覺得他不錯啊。我們這班都是東方學生,有台灣、香港、中國、印度(他們的英文很好,但是發音有很重的腔調。)的學生,也有韓國和伊拉克的學生。這個教授也不是很壞心,大部分的人都念一個學期就通過了。

方菊雄也在那裏,他跟我同年去KSU,在農學院深造。我還遇到王康陸,他英文程度很好,但是他會口吃,也許是這原因,他也得來上英語課。我想,剛到美國時,我會的英文可能不到五成,還去讀研究所,實在很大膽。我讀每本教科書都要翻字典,有的字英漢字典沒有,所以要查英英字典,英英查到了也不一定看得懂。我至少花了兩年時間,才慢慢克服語言的問題。

我的指導教授Dr. Leo Engler是德裔美國人,天主教徒,有五個小孩,他常請我們研究生去他家聊天,他有一艘小遊艇,曾邀所有研究生去遊湖。他去過土耳其做研究工作,很會講土耳其語。他的研究主題是,要教第二語言,必須先研究母語的發音系統,與第二語言做比較,然後設計母語內所缺第二語言語音的練習語句。這是學第二語言的最快方法。我的論文就是以台語做研究,把台語和美語的發音系統做比較,看台語內欠缺什麼美語語音,我就設計一些可以克服這些發音問題的練習語句。所以,我應該是很適合回台灣教英語。不過在我2003年回來時,發現這裡的人都喜歡找洋人教英文。

堪大(KSU)校園辯論

我去KSU時,學校裏已經有台灣同學會和中國同學會,我因為大姊和姊夫的關係,直接被帶進台灣同學會。也有人一來就被帶去中國同學會,像王康陸一來就被朋友帶去中國同學會,所以當我在外國學生上英文課時遇到他,心裏還在想:這個人不知道是怎樣的人,他的北京話講得像北京人一般,跟他說話時,不知道他是台灣人。他一年後才來台灣同學會。

1966年1月12日,接近秋季學期尾時,KSU校園內有一系列演講「我們的世界」(“The World Around Us”),邀請了一位貝克女士(Margaret Baker)放映影片介紹自由中國的進步和繁榮。這部影片顯然是一宣傳影片,它述說的儘是「蔣介石集團在台灣創下大奇蹟,台灣的稻米不但自己吃不完,而且還有剩餘去空投中國,給飢餓的中國人吃。」(還記得我們從小到大,就已知道中國人吃草根,啃樹皮。)貝克女士的這些謊言,使一些來自農莊的美國大學生,大開眼界,信以為真。

兩天過後,1月14日的《堪大校報》(Kansas State Collegian)刋出兩篇讀者投書,其中一文係由麥高恩(David McGown)所寫,他是「校園基督徒聯合團契」(United Campus Christian Fellowship)的牧師,也曾在「中國燕京」(“Yale-in-China”)的規劃下,在國民黨统治時期的中國教過書,他在大學時代主修遠東歷史和社會研究。他的投書指出,此影片充滿不實的片面之詞,不適合在校園內播放。文中又稱電影中所說「台灣人和外省人沒有區分」和「中華民國是民主自由國家」係屬誤導。

另一文則是以大一的學生格瑞因(Lee Green)署名發表,他看完電影之後,被對於不實的電影而不滿激憤的台灣學生蔡一和陳希寬等人所感動而代為投書。文中指出四點:

- 「自由中國」,只不過是蔣介石獨裁者和其支持者才享有自由。而蔣氏即將違憲,就任每任長達六年的第四任總統。國民黨政府不准台灣人選總統和省主席。歷來省主席,全由蔣政權委派的中國人擔任。台灣人無言論自由,報禁接二連三。

- 所謂的經濟奇蹟只是吹牛,不能和日本比,戰後台灣各方面有進步,但非「奇蹟」。

- 國民黨利用戒嚴制度統治台灣人,蔣介石的兒子,曾在莫斯科接受共產制度訓練,他是秘密警察的頭子。1947年的大屠殺,國民黨政府曾殺害一萬名以上無辜的台灣人,及台灣的菁英。這一個慘痛的歷史教訓,永遠在警惕台灣人,不能相信中國人。

- 蔣家獨裁政權,製造神話,連「東方權威」的貝克女士也被蒙騙。此政權每年花費龎大的資金,遊說美國政要,其用意就是要美國政府及人民,支持蔣家獨裁政權。就在年前,蔣政權曾邀美参議員Knowland 和眾議員Judd 等多數政要,免費招待他們訪問台灣,難說貝克女士不是其中之一。

格瑞因又說他的台灣人朋友害怕被國民黨報復,所以他仗義代勞投書。

1月17日,《堪大校報》刋登第三篇反對貝克女士電影的投書,編者為了保護投書者而隱瞞姓名。投書者說他看了貝克女士的影片後,當夜久久不能入眠,他呼籲美國學生不要被電影後面的謊言所騙。蔣政權的「自由中國」實際上就是要假借「自由」這兩字,讓美國人誤以為台灣真的是個民主國家。此文又提到蔣氏即將老逝,中國即將進入聯合國,台灣前途何去何從,令人擔憂,他懇請美國友邦重新檢討美國政府與這位獨裁者的關係。

剛開始投書時,根本沒想到會有人反駁,只想到登報把事情說清楚就滿足了。然而,國民黨在堪大校園內的特務却不讓台灣人暢言。

1月18日,《堪大校報》登有四名中國學生張氏(Van Chang)、楊氏(Punley Yang)、傅氏(Che Foo)和王氏(Patrick Wong)指責格瑞因被台灣人「利用」的膚淺反應。傅氏說他雖不贊同他的執政黨,但愛國愛政府,請格瑞因事先研習中國歷史、習俗、哲學、政府再來評估中國。

1月19日,格瑞因再投書《堪大校報》,顯然他已受到驚嚇。他說:「不少中國人在我第一次投書之後,來找我陳述與前相反的言論…我已觸怒那些外國學生,所以我對自己的原來投書置疑,等閱讀更多有關台灣資料再說。」

也在同一天,即1月19日,中國人協會(Chinese Association)會長李本京(T.B. Lee)投書,他也是被懷疑,在校園內活躍的國民黨特務。他說:「所有中國人,包括台灣人和大陸人都深受格瑞因和麥高恩的侮辱而傷心。他們兩人係受一小撮但活躍,自稱代表台灣人的左翼極端份子的左右。蔣介石係由合法程序被選出的,而非自封的総統。…台灣不是警察國家,不然這些台灣人怎能來美念書…」等等不成論調的反應。他又把台灣人戴上中國人的帽子。

1月20日,一篇沒有署名的投書針對上述四名中國學生做反駁,文章指出四人論點幼稚,也建議他們閱讀葛超智(George H. Kerr)所著的《台灣:三月大屠殺》(“Formosa: The March Massacre”)。此文登於《遠東概論》在1947年出刋的第16期5號(Far Eastern Survey, Vol. XVI, No 5, 1947.)。

就這樣,事實越辯越明,原本可以靜靜落幕的電影後遺症,却喚醒了很多台灣人的台灣本土意識;後來有外國學生的表演活動,很容易就湊足了人數,大家都願意站出來演唱台灣歌謠,不會害怕。我想,這次的事情是很好的教育。校園內外的美國人也開始瞭解蔣介石獨裁政府的真相,和以虛構的報導欺騙美國民眾的事實。

2月7日,《堪大校報》刋豋曼德爾教授(Douglas H. Mendel, Jr.)的投書,他是威斯康新大學(University of Wisconsin)政治系的副教授(Associate Professor)。他批評貝克女士論点不實。同時,由於新學期已開始,2月7日的《堪大校報》建議有關台灣電影的辯論到此結束,報紙不再刊登雙方看法。

2月28日,一群台灣學生買下《堪大校報》半頁報面,紀念二二八事件身亡的台灣菁英,紀念字句來自歴史見證,和官方報導:

- 葛超智著作的《被出賣的台灣》(“Formosa Betrayed”,1965年出版)

- 美國駐中國大使司徒雷登(Leighton Stuart)在1947年4月17日致蔣介石的備忘錄

- 1966年2月5日的《新共和》(The New Republic)

- 美國國務部出版的《美國與中國關係》(United States Relations with China),第309 頁

- 貝登(Jack Belden)撰寫的《中國震撼世界,獨裁者與民衆對立,天堂失落記》 (China Shakes the World, Dictator vs. People, Paradise Lost: Massacre at Formosa),1949。

3月1日,中國學生會投書反應,白賊講二二八事件是中國共產黨鼓動的內亂。

3月22日,曼哈坦的報紙Manhattan Mercury介紹威斯康辛大學的曼德爾教授,將於次日在KSU演說,講題是「台灣爭論」(Formosan Controversy),他之所以被KSU邀請來談台灣問題,是因他曾在2月7日投書給《堪大校報》,他批評貝克女士論点不實。他曾是富爾伯來特資深講員(Senior Lecturer),1961-1962年在東海大學講學,他也曾在遠東住過,1961年出版《日本人和外國政策》(The Japanese People and Foreign Policy)一書,目前,他正在準備出版一本有關國內外台灣人的民族自決主義的論著,書名是“Formosan Nationalism, at Home and Abroad”。

但是3月23日的《堪大校報》稱曼德爾教授為台灣官員,這項誤報再度使中國人張氏不爽而投書。他挖苦的問道:「我以前還不知道曼德爾是中國人呢!到底是誰派他當中國官員?是中華民國?還是一群所謂的台灣人?」國民黨同路人所寫的多是這類的無實質、無憑據的幼稚短文。

而後兩年的2月28日,台灣人都在《堪大校報》登文紀念台灣先烈。1967年全頁的紀念文也引來曼德爾教授撰文稱讚。他在1966年3月23日在KSU演講之後,同年夏天訪問日本,計劃從琉球到香港途中重訪台灣,但駐日的中華民國領事,拒絕給他四天的過境簽証。這明顯證明,在KSU校園中,有國民黨特務在活動,向華盛頓大使館送情報。曼德爾一文述說他在演說時曾受到一群人數超多的親國民黨學生的圍剿,批評他的信用度。他也提到他的一位台灣學生朋友在年前春天,回台收集論文資料時被捕,依軍法被判5年徙刑。曼德爾教授的親身經驗,再次向有思考力的大眾證明,蔣介石在台灣獨裁政府的真面目,和運用校園特務,來威嚇台灣學生的證據。

隔幾天,王人紀也從奥克拉何馬州(Oklahoma)投書《堪大校報》,呼應曼德爾教授的陳述,他述說蔣政權曾加諸於他的種種刁難。他說他也認識這位曼德爾教授所提到,被判5年徒刑的台灣留學生。(他就是台灣人權拹會會長,加拿大滑鐵盧大學教授黄義明。)

1968年的二二八,《堪大校報》的全頁紀念文,是由全美台灣獨立聯盟(United Formosans in America for Independence,簡稱UFAI)署名,也是第一次「台獨」兩字在KSU校園出現。它給不願表明立場的台灣人帶來了無限的鼓勵,同時,它也給蔣介石校園特務不小的震撼與教訓。

投書的幕後

這些事情發生在約四十年前。當時,在政治系攻讀碩士的黄石定、王能祥,和讀理工的方菊雄、呂天民、蔡一、陳希寬等人,集思廣義,用歷史事實來揭發國民黨不實的謊言。就近住在堪薩斯市(Kansas City, Missouri)的楊宗昌,和在KSU的教授范良信、范良政、黃金來等人,更是給與當地的台灣學生精神上無限的鼓勵;其他從遠地來信加油打氣的有在加拿大任教的黃義明博士(他在來信後不久,回台收集資料時被捕,判五年徒刑。),還有直接投書《堪大校報》的王人紀博士(他是全美台獨聯盟當時的主席),及在威斯康辛州的曼德爾教授。

大家知道追求美國學位和應付學業的艱辛,英語文不靈光是一大主因。記得剛到KSU時,第一次看到同學在交作業,我嚇了一大跳,原來教授曾在黑板上寫白字“Due Wednesday”(拜三繳卷),我有看沒有懂,也沒有查字典或問別人,原來due一字也是「交卷」或「期限」的意思。希寬說他更糟,教授口頭說一下“Quiz on Friday”(拜五小考),他無宰羊“quiz”就是小考!每晚有做不完的作業和兩三天一小考,兩週一大考,以及接踵而來的讀書報告。領有助教金的學生要替教授做「你撒刺」(Research),自費的人則要去學校餐廳洗碗盤,或替別人清掃房子。在這個半工半讀的校園生活當中,如果自己不努力重新認識台灣,自認對付國民黨的校園特務活動是急務,這種熱情會持續多久!?

我想,KSU校園辯論這件事,最大的意義就是喚醒台灣人的台灣意識,讓很多不曾想過的人,開始去思考這個問題。就像「台獨理論」,在台灣人圈中也在辯論,你為什麼不是「中國人」?你的祖先就是從那裏來的,你為什麼不說自己是「中國人」?我自己也要克服這一段,雖然我知道國民黨很獨裁。不過,藉由美國獨立的例子,獨立戰爭時,那些人都是英國人,獨立後,他們就變成美國人了,即使他們原本是來自英國;而我們祖先大半從中國出來,我們不做中國人,我們要做台灣人,這是同樣的道理,所以我很容易接受了。

我記得以前希寬隔壁住了莊秋雄、呂天民等四個台灣人,大家常去那裡聚會,我常聽到他們辯論得很大聲,王康陸也在那裏大聲爭辯,他剛開始還是覺得自己是中國人,畢竟他是在中國出生,八歲才回台灣讀書,而且雖然他是鹿港人,但是在台北長大,所以一開始還沒想開;我們都是經過一段內心交戰的時期,為什麼會接受自己是台灣人,不是中國人,大家都在爭辯中說出來了。王康陸是有頭腦的人,想清楚了,所以更能堅定自己是台灣人的立場。在台灣還沒有人講到族群時,王康陸就提出:在台灣的人不分族群都要站在一起。他任台獨聯盟秘書長時,向盟員講話,當時很多人觀念是極端的,認為中國人都要丟去填海,他的講法和解釋讓大家比較能接受,知道要包容。

KSU的台灣人教授

這期間,新來的台灣學生增加許多,台灣人教授也有四位以上,化工系的范良政教授兼系主任,工業工程系的黄金來教授,(他是現在台灣電視界的名嘴汪笨湖先生的阿舅,關心台灣政治生態的人,大概都知道他愛台灣的心,和為台灣的未來所做的努力。)數學系的許振榮教授,尤其是經濟系的范良信教授,他們都在學生背後做精神的鼓勵和實際的支持。特別是這四位教授夫人們,更是不遺餘力的招呼台灣學生,范太太淑心(Mrs. Eva Fan),常載滿車的學生,去鄰鎮駐有大軍營(Fort Riley)的Junction City買東方食品,一趟路就要四、五十分,她也不辭路遠。黄太太劉美蘭,許太太林塏堤和范良信太太李春美,最擅長做菜招待學生,李春美和范良信是明尼蘇達大學(University of Minnesota)的前後同學,她擁有經濟學博士學位,現在和她的先生一起在科羅拉多州立大學(Colorado State University)經濟系擔任正教授。

KSU台灣人傳統的感恩節餐會

台灣同學會定期開會迎新送舊,感恩節邀請鄰州台灣人來聚餐,夏天在湖畔野餐(Tuttle Creek)。在學業上,先到的幫忙後來的,提供選課要領,尤其是哪一科好念,哪一位討人厭的教授絕對避免。學生中,攻讀理工科系的佔多數,而念語言學的,隨我之後有東吳大學同學亦是我的好友林純如,同學李彰壽,和曾在台北美國機構工作多年,英語能力特強的丁碧玉。在學校活動方面,有何昇龍帶領大家在外國學生文化交流晚會上演唱台灣民謠,當時各個參與唱歌者,都精神飽滿,在美國人和其他外國學生前,用我們的母語唱出台灣的歌,那種感覺很神氣!雖然這些台灣學生,因個人傾向、時間、背景,對台灣的關心有別,但是因同鄉情感而聚則是事實。

我要特別談KSU台灣人傳統的感恩節火雞大餐。1964年台灣同學會會長是我的大姊張肅,依王人紀博士建議,大家決定要擴大舉行大餐會,受邀請的同鄉有大多數是來自在同一州,位於Lawrence城的堪薩斯大學(University of Kansas) 的學生和教授吳得民與家人,以及Pittsburg、Wichita兩城的學生和教授。外州有來自奥克拉何馬州(Oklahoma)的Tulsa和Stillwater城,內不拉斯加州(Nebraska) 的Lincoln城,密蘇里州(Missouri)的Rolla和Columbia兩城,和威斯康新州 (Wisconsin)的Madison城的台灣人。大家一起交流和感恩。由此開始,每年11月一到,邀請函就送出,1965年會長是陳希寬,1966年由莊秋雄領導。1971年彭明敏教授就在KSU的台灣人感恩節大餐時出現,彭明敏在他的書《自由的滋味》寫到「我首次離開密大的一次旅行,是到堪薩斯州曼哈坦的州立大學,参加近二百名台灣留學生舉辦的感恩節餐會,那些學生的熱情使我深深感動。」那已是我在1969年離開KSU之後的事。

登上國民黨的黑名單

1966年12月我和希寬結婚,他那時除了已擔任過台灣同學會會長之外,還參與報紙投書、刊登反蔣廣告的幕後工作,已經被校園國民黨「抓耙子」認定是「台獨份子」。1968年9月19日,我向芝加哥領事館申請護照延長,就被刁難,護照拖很久沒寄回來。我那時課程已修完,在寫碩士論文,居家的時間多,在10月22日(禮拜二)上午,和10月26日(禮拜六),我接到來自芝加哥的兩次電話,對方朱領事說,他聽說我和希寬參加台獨,因此護照不能獲延,我說:「沒有啊!念書都來不及了,那有美國時間…」。朱領事說他須要一張我和希寬的書面聲明,才准我延護照。我們想了又想,並参考別人的意見,決定照辦,寫了「我們從未與台獨運動有關,以後也絕對不可能参加」等一頁的假聲明。但是朱領事沒守信用,護照沒獲加簽,被原本送回。我們猜測,這些「悔過書」大概讓那些替蔣政權跑四腿的人,拿到不少的「小女童軍獎」(Brownie Points)吧!從這時起,我們就上了蔣家獨裁政權的黑名單,回不了故鄉,時間一幌就過了二十七年,直到我在1992年與女兒回來,才圓了我的返鄉夢。希寬則在1993年夏天才第一次回國,離他在1964年9月出國,剛好二十九年整。

編輯在美台灣人名錄

1967年,「全美台灣獨立聯盟」認為需要收集在美台灣人名單,以做為傳播台獨理念的工具。在KSU的台灣人就著手合作,向美國各大學的台灣人收集名錄,名簿陸續寄達,就由功課較輕,不必應付考試的我和希寬整理,那時希寬只剩論文和兼講師,我只選課進修。我們租來一台電動打字機,我負責打字,日夜工作,希寬抄寫漢字在晚上進行,我不記得這工作持續多久,只記得大工告成,非常高興,把整疊完稿送到朋友住處,大概是在禮拜五晚上吧,我與希寬去看大家工作,抵達時看到五、六人分別在地上校對、整理,按ABC照美國各州分疊。我們在那裡看到蔡一和太太淑貞、莊秋雄、方菊雄和曾昆聯等人。(方菊雄是現任慈濟大學校長,他是每位新來的台灣學生,買中古車的「權威顧問」,也是帶領大家去湖畔釣魚的專家。他除擁有四輪代步外,也有一輛兩輪的本田機車50cc(Scooter),真羨煞了只能用兩腳行動的菜鳥學生!年輕時的「方校長」就已很慷慨,夠義氣,他曾讓希寬借用他的兩輪愛車,載我去湖畔兜風。我似乎仍能感覺到當時三月的冷風吹過髮間的美妙感受!)我們也看到王康陸來幫忙,我們在台灣人大圈中常玩在一起,釣魚、郊遊都常在一起(方菊雄和王康陸最會「殺魚(處理魚)」,也是煑魚專家)。康陸在1967年1月去紐約辦婚禮後帶回新娘鄞美珠(Martha),我和希寬曾請他們去一家當時曼哈坦最好的牛排餐館(Keck’s Steak House)吃飯。(我和希寬結婚那天,晚宴也在那裡,由大姊和大姊夫請客,客人包括希寬的二哥陳景仁從俄亥俄州的克里夫蘭城(Cleveland, Ohio)來,希寬好友張伯誠和太太李效群、小女兒Melissa從科羅拉多州(Colorado)來,加上大姊、姊夫及女兒Kathy一共9人。我們學生時代結婚,只用蛋糕和水果飲料(punch)招待客人,花200元以上已是奢侈,和女兒南穎結婚時的規模,實在是小巫見大巫。)美珠、康陸兩人好客,我們也在他們家吃過多次飯。我當時看到王康陸也在場幫忙的感覺是有點驚訝「啊,王康陸已是我們小圈內的人!」那時是1967年12月初。

這本《在美台灣人名錄》(1968年版)的封面,是莊秋雄博士的創作。他的著作之一《海外遊子台獨夢》,曾寫出他的台灣心和台獨夢,極獲得國內外讀者的好評,他也是出色的業餘畫家,大幅作品無數。

全職媽媽兼職學生

1969年1月,希寬的論文完成了,他選擇前去費城賓夕凡尼亞大學教書的工作。我們依依不捨,就要告別曼哈坦了,送別的飯已吃了好幾次,幾箱的書和少數的身外物已託運送往費城(Philadelphia),希寬心愛的,花75元買來,搬不走的老鋼琴,也已經俗俗的以45元賣去了。1月13日,我們把隨身行李放在車上,就在要上路之前,康陸前來送別,我們被他的熱心感動。深度認識他是從此開始。之後我們在1972年在紐約再相見,兩家庭之間常有來往,直到他在1991年闖關回台打拚,隨後於1993年10月遇害而終。

在1969年2月我們到達費城之前,熱心的羅福全和毛清芬,已學成搬去紐約地區高就,我們嘆惜沒有機會能與他們經常共事。

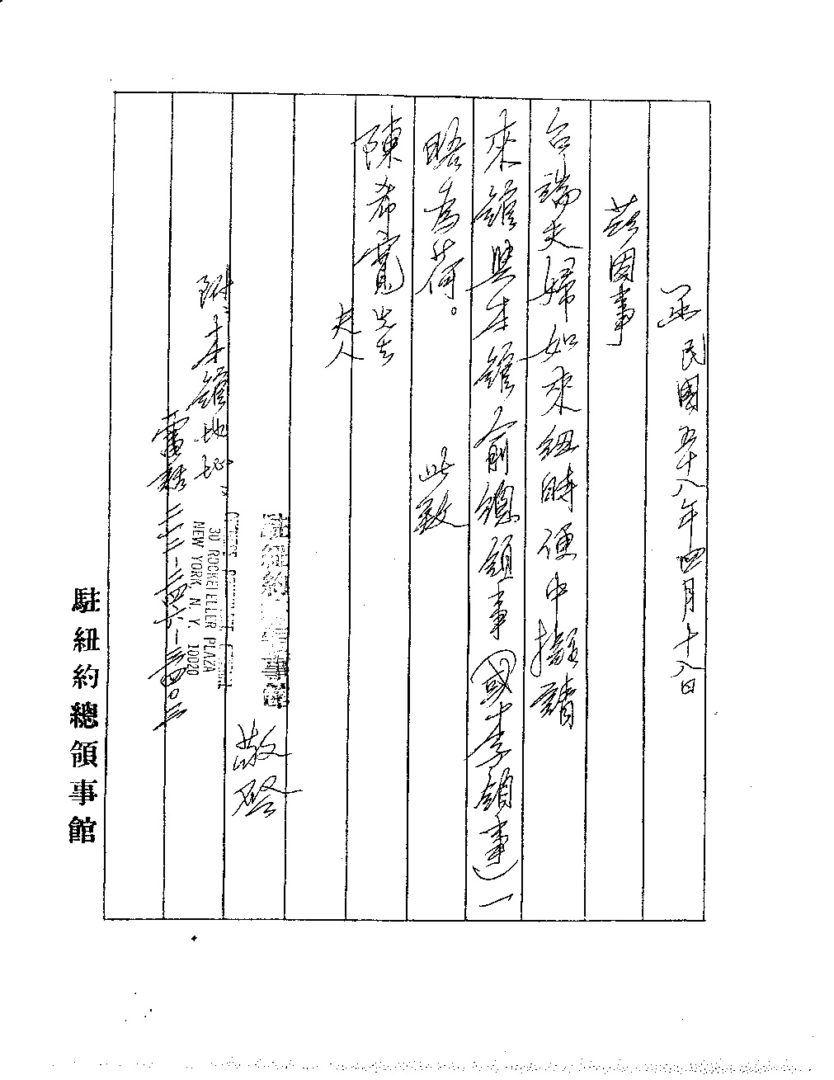

搬到費城不久,希寬就收到紐約國民黨領事館1969年4月18日寫的掛號信。信是寄到希寬新上任的賓夕凡尼亞大學化工系的辦公室。公文說:

茲因事

台端夫婦如來紐時便中擬請

來館與本館俞總領事(或李領事)一晤為荷

此致

陳希寬先生夫人

駐紐約總領事館敬啟

我們驚訝這些抓耙子的快速情報,但不願再讓國民黨的任何幫兇,俞總領事或李領事也好,得到任何業績。把信收藏,沒有理會。從「台獨西點軍校」的堪大出身的我們,馬上就加入費城台灣獨立運動的工作行列。

我們終於有機會和「黃振文」見面了。數年來,我們還在堪州曼哈坦時,就已接到他在晚上打來的電話無數,他是「台灣獨立聯盟(UFAI)」內的“Paul Revere”(美國獨立戰爭時的通風報信者)。1968年6月,趁希寬去費城找職面談時,他特別來旅館和我們見面,我們才知道他的本名是王博文,他是我們所見過最負責任感,最可信任的人之一,初次見面就倍覺親切。當時費城的盟友們,負責發信和郵寄台獨刋物,並從事「島宣」(向島內宣傳)和郵寄小包支援被國民黨獨裁政權關在獄中的「良心犯」工作,我們週末常在一起,工作地點幾乎總是在周祖堯與和美的家。周祖堯思考有條理,分析能力強,記憶力特別好,有責任心。

第一次加入工作時,我看到桌上有一堆筷子,心想工作還未開始,不可能要先吃飯吧!原來這是壓信紙塞信封最好的工具,費城盟友們發明的專利。我們也發大量信函回台宣傳台獨理念,我們買來大量的航空郵簡,上面印好了密密麻麻,為什麽要倒蔣建台灣國的文字,我們的工作是在每封郵簡上「寫信」,然後抄寫事先收集來的住址。這工作持續不斷,有空就做。我們工作通常是一整天,辛苦的代價是享用和美姊做的佳餚美味,在周家吃過的餐數,數也數不清。工作總在近半夜才結束,塞好的信封有好幾箱,得送到24小時無休的總郵局寄發,這個工作總是由博文擔當,我們常和他一起去按鈴要求郵局開門。

住在費城的這段時間內,我們有幸遇到一群為數不少,關心台灣,愛故鄉的伙伴。這些人包括:王博文和陳智惠,周祖堯和林和美,江清源和張憲嬌,蘇籐宗和石美凰,何達夫和杜智惠,鄭武陽和芸香,歐炯雄和張初穗,李儒英和蔡美演,吳明雄牧師和牧師娘,徐兆松和林玲雲,陳德雄和邱亞雯,林博文和Jane,張緝恭和Sherry,陳木全和Sophie,鄭彩鶯,林千鶴,林秀松,林史鐘,林俊雄,林健次等。他們末必都是盟友,但都是常往來的朋友。吳明雄牧師在賓大校園鄰近的長老教會牧會,地點在Chestnut街和第37街,他在該教會任職時非常受歡迎,受惠者包括很多當地和各國來的學生。吳明雄牧師是現任台南神學院董事長。歐炯雄在1980年代後期回台從事醫學界教育英才工作,2005年6月過身。

最令人惋惜的是何達夫博士在1980年6月就因肝病猝然去逝,他剛從爵碩大學(Drexel University)取得博士學位,才開始就業,就撒手西歸,留下年僅11歲,讀小學六年級的兒子Charlie和愛妻杜智惠。這是我們來美國後,第一次参加告別式,痛失良友和同志。達夫的媽媽遠從台南來費城,參加剛學有所成的愛子的葬禮,悲痛至極。我們深深體會到那種天人永別,人生無常的殘酷事實。智惠在悲痛之下,在異鄉堅強的站起來,單獨培育兒子到醫學院畢業。1994年,她把一筆在達夫過世時朋友捐給她和Charlie的錢,連本帶利,設立「何達夫基金」,以紀念熱愛台灣但早逝的先夫。這基金到現在還在繼續頒發獎學金,給單親和對行動有挑戰的弱勢者。

寫到這裡,真懷念這些難得的朋友們。我們住在費城近郊三年(從1969年到1972年),出入周家無數次,我們的女兒南穎(Margaret)在1969年7月出生,周家女兒美吟(Janet)的生日在6月,兩人生日只差9天,兩人同時學爬、學走、牙牙學語,當她們長大分別在1994年和2000年結婚時,兩人都遠道去参加對方的婚禮。

這期間我是全職的媽媽和兼職學生,我利用教職員家屬的福利,在賓大選課,因為我有語言學碩士學位,但無就職技能,知道孩子一下子就會長大而不需要我,我必須有走入工作市場的準備。我一共選了四科,兩科是中國文學和歷史,兩科是教育心理學。選這些課程,對於新來美國的我來說,像是「碰壁」而對找職沒有一點點幫助,在別人看來好像我的「頭殼歹去」。當時我也和希寬参與陳榮成所主持的,翻譯葛超智(George Kerr)所著《被出賣的台灣》(Formosa Betrayed)一書的工作,我們用代名「陳南穎」負責,這是女兒的名字。

住在賓州期間,我們每次有示威遊行時,總要參加,女兒學會走路後,我們也帶她一起参與。有一次我們去華盛頓示威,在那裡和從中部乘坐長途巴士來的姊妹見面,南穎很高興在那裡見到阿姨們和表姊“Cousin Kathy”(大姊的女兒)。有時我們讓她自己做示威牌,她不識字,但會像畫圖一樣的照畫,她不懂為什麽每次總有不少人要戴特大的黑眼鏡或口罩,或戴帽子來遮臉。(這是為了避免被國民黨的抓耙子照相。)她印象最深刻的是支持陳婉真絕食和抗議林義雄家惨案,示威地點放有三座象徵性的棺木,一大二小,用黑布覆蓋著,参加者看了都眼紅心痛。南穎最愛的是高聲喊口號“Go Go Taiwan”。2005年3月26日,我和南穎及她的女兒愷玲Catelyn,我的金孫女,在我們住家的地方,德州奧斯丁城(Austin, Texas),参加示威,配合在華盛頓等地台灣人舉行的反對中國的所謂「反分裂法」,未滿四歲的愷玲也跟著喊口號“Go Go Taiwan”。四十年來,我們愛台灣,關心故鄉的心和目標未變,繼續地在努力。

棒賽場宣傳「台獨」

隱在賓州阿帕拉契山脈(Appalachian Ridge)中的小山城威亷斯波特 (Williamsport)是世界少棒競賽的所在地。1971年台灣少棒隊來此爭奪冠軍賽時,台獨的志士也在場外用飛機鼓勵。這個點子來自張燦鍙,由王博文執行。還記得博文在我們費城近郊的公寓告訴我們的情景,他說有一個能傳達台灣獨立信息進入台灣電視的好方法,當時我和希寬兩人費時良多,絞盡腦汁,才猜想到接近「飛」飛機的方法。試飛那天,我們帶兩歲大的女兒南穎開車去阿倫城(Allentown)與博文和朋友王圭雄夫婦會合,一起去庫資城(Kutztown)小飛機場。博文在阿倫城工作有十多年,認識不少美國人,他找到一位對威亷斯波特山城熟悉的當地飛行員來進行這項「飛行計劃」,也做好了「Go Go Taiwan 台灣獨立萬歲」的布條,我們一看真是佩服!試飛成功,我們都很高興的期待禮拜六到來。當天的事件已在台灣獨立聯盟史上留下痕跡,我在此就不多言了。

那是我第一次去庫資城(Kutztown),當時我還把這個地名唸成「卡資town」。1973年9月開始,我去飛機場旁邊的庫資城州立學院(Kutztown State College)修小學教育課程,才知當地人的發音是「庫資town」。此後兩年,直到我在1975年5月取得賓州小學教員資格,期間我開車來回走過這條「第222號公路」,從阿倫城到庫資城的州內公路,至少有三百次吧!我把它叫做「通往教職之道」(My Road to Teaching),這是我的求職之路。路邊兩旁是保守的「賓州德國藉」後裔(本名是Pennsylvania Deutsche,後來被誤稱Pennsylvania Dutch)的大田園,一片一片的番麥田之間,夾著乾淨整潔的小農莊,為數不少,寬度只夠一輛車經過的小徑,連接公路通入農家。我也常看到路邊有小牌子“Quilts”,它告訴過路人,農家內有手工縫製的「拼布被」(類似台灣的百衲被)出售。往後五年,在教書之餘有閒的時候,我隨師學會拼布手工藝,縫製拼布被成了我的貼心嗜好,25年來,我做的大小quilts算來也有三十多件,我做好送家人的大床拼布被也有十件以上,送親友同事的拼布靠枕已算不清了。

朋友Drs. Larry and Linda Erickson和彭明敏教授

1971年彭明敏教授繼脫離台灣之後,來到美國。1月,他接任「台灣獨立聯盟」總部主席。9月,他從密西根州(Michigan)來費城参加一個台灣人的座談會,希寬(當時任美國台獨聯盟副主席)去機場接他來家裏,休息用餐之後,我們三人前往開會地點。那時我家有朋友房客Linda Erickson在,她是賓夕凡尼亞大學社會學的博士候選人,課程結束後不須常住在學校附近,已搬回曼哈坦,她偶而來費城與指導教授談論文時,總住我家。Linda是高度智慧型,同情弱勢者,聰明,健談,時髦,極富吸引力,最沒有偏見的知識份子。她的丈夫Dr. Larry Erickson是化工系的教授,名教授范良政的前學生和現同事,夫婦兩人,耳濡目染,早已知曉台灣人的獨立意願。

有一次,有一基督徒合唱團從台灣來美各地教會唱歌,做「國民外交」。這一團也來到了曼哈坦Erickson夫婦所屬的路德教會表演,當時他們分送多件宣傳蔣介石「德政」和「自由中國」的文宣資料。Dr. Erickson一讀大驚,這些文件充滿謊言,騙美國人說台灣是民主自由國,他早已得知台灣是戒嚴的獨裁國,有何「民主自由」可言!文件又稱這些合唱團團員是從中國逃出到台灣。Dr. Erickson隨後寫信經過教會,和蔣家在美有關的教會支持團體,以信函數次溝通,終於他們承認被國民黨誤導,同意更正文宣內容。後來,希寬在文宣資料中發現這些合唱團團員是土生的台灣人。(其中一人,是他在當兵時認識的朋友許丕龍,他後來在台美人的活動中頗為活躍。)希寬與Dr. Erickson共用一個辦公室,由於Linda常去找Larry,與希寬相識而成朋友。Larry後來去賓夕凡尼亞大學,做客座研究教授,並介紹希寬畢業後去該校化工系任教職。

Linda Erickson是我和希寬所歡迎的「英語老師」,她會在談話中即時改正我們的發音和用字,在彭明敏短短在我家逗留的時間內,他已和Linda打破隔閡,兩人談論Linda的博士論文〈吸煙者的行為〉,Linda不厭煩的指出,「非吸煙者」的英文是“non-smoker”而非“no-smoker”。她對這位能逃脫國民黨天羅地網的「Professor Peng」充滿好奇。那天晚上,我們把兩歲的女兒南穎託她照顧,前往参加座談會。我們兩人過半夜才回到家,發現推不開公寓門,原來兩歲的南穎整晚哭要媽咪,Linda沒法度,自行去睡,南穎哭到睡著在門後,以後我再也不敢把女兒交給Linda看顧,而Linda到現在三十多年之後還笑說就是因為這件事,使她一生不敢為人母,怕有小孩子「膏膏纏」。

台灣民眾大會

「台灣民眾大會」由彭明敏主持的「台灣研究所」(Formosan Studies)出面召集,於1971年9月18日在紐約召開,有一千人以上在聯合國大厦前哈馬紹廣場集合,彭明敏等獨立聯盟人士帶領群眾,隊伍浩浩蕩蕩從42街走到33街的喜來登大飯店(Statler Hilton Hotel),彭明敏身穿一件斗篷大衣,到美國之後第一次在大場合出現,像是台灣人的「救星」一樣,給人一個「領導者」的感覺。遊行隊伍由數百警衛保護,警車開道,我們参加者又緊張又興奮。「台灣民眾大會」對於宣導及傳播台灣人的台灣獨立意識,可說是大成功。

在這之後不久,Linda給我們一個大驚奇,她說彭明敏請她幫忙修改他的書《自由的滋味》,她要搬去密西根州的安那堡城(Ann Arbor)工作。彭明敏在1972年初版書的序有感謝Linda Erickson的字語,但2004年出版的譯書中的英文原序,Linda的名字沒再出現。

1973年,Linda利用和夫婿去日本開化工學術會議之便,自己特地單獨從東京來台灣,探望彭明敏的母親和兄姊,可想像彭家那時對Linda的歡迎程度,無論她帶來什麼訊息,至少彭家知道親人在外安好。Linda的確「功不可沒」。她訪台時另有一個終生難忘的記憶,Linda在台北的旅館房間內曾被「大」老鼠嚇壞,一隻老鼠在半夜爬過她的蓋被,即使原來只是一隻普通老鼠,在她形容之下好像和貓一樣大。我們聽她說故事,大笑久不能停。後來彭明敏也和Dr. Larry Erickson結成朋友,在堪薩斯州曼哈坦的湖畔買房屋,過程由Erickson夫婦出力幫忙。Linda 和我們無所不談,但絕口不提彭明敏教授如何脫出台灣。

定居阿倫城

由王博文的介紹,希寬加入一家在阿倫城(Allentown)的氣體化工公司(Air Products & Chemicals)工作,由1972年起到2001年將近30年。我們和博文有緣,很感謝他的友誼和幫忙。我們的家在賓州有35年之久,到現在離開一年多,“Keystone State”仍繫我心。2005年8月,我回賓州参加過去同事的婚禮並拜訪朋友,開車從新澤西州(New Jersey)到阿倫城,走在高速公路或偏僻小巷,經過青翠山水或走入購物中心,一種熟悉温暖的安全感覺油然而生。

在阿倫城,我們住了三十二年,初去時女兒剛三歲,她從上托兒所到念高中畢業,然後去紐約州康乃爾大學(Cornell University)念大學,到費城(Immaculata College)念研究所,直到婚後搬去美南德克薩斯州(Texas)之前,這是她的家。2003年,希寬已在退休之後返台工作一年,我也希望方便旅行,來去自如,所以決定提前兩年退休。這時,女兒南穎和女婿史傑昇(Jason Spielman)邀請我們搬去德州(Austin, Texas),好就近相互照應。我們欣然接受他們的好意,於2004年6月,搬離這個一生中住最久的第二故鄉。

麥葛佛恩家庭(The McGovern Family)和他們的台灣女兒

我在阿倫城教書時,認識了很多同事和學生家長,而後變成朋友。我要特別介紹一個家庭,麥葛佛恩家庭(The McGovern Family),這白人家庭的兩位親生女兒曾經是我的二年級學生,Kathy和Tom是我一生中見過最有愛心的夫婦,他們的家庭富有的,是錢財買不到的愛心。他們的家是被問題父母虐待過的可憐小孩的暫時温暖窩,這些各種膚色的小孩來,一住就是幾個月或超過一年以上。從我認識他們十年以來,被他們照顧過的小孩,用兩夫婦的20根指頭也不夠算。還有,曾經有兩個夏天,他們接待過兩位從日本來的暑期交換中學生。不但如此,他們也幾次經由網路,從海地、菲律賓和非洲找到需要醫療手術的小孩,接來他家,送去醫救。兩年前,我在他們家上了一課非洲地理課,有一個小孩來自Burkina Faso,這個講法語的兩歲小女孩,有一個大頭,腦內積水,她來美後由Kathy安排找醫師去動手術。2004年我在陳水扁總統的就職大典中,坐在被大雨淋濕的椅子上聽到Burkina Faso的祝賀代表也在座,啊!我們的邦交國,那片那麽窮困的土地的居民,窮得無醫療設備,也享有被世界組職的承認。

Kathy和Tom有三個13歲到20歲的親生兒女,和三個領養來的孩子5歲到8歲。其中之一的Brianna來自台灣彰化,是三胞胎中的一個,兩個兄弟身體完整,但她天生只有一手和一隻不完整的腳,沒有能站立走路的希望,當Kathy在1999年春天在網路上找到她時,如獲至寶。有一天,她拿著Brianna的相片,在學校外面等待女兒下課時,向一大群在接子女回家的家長們「獻寶」。我也等在人群中要看看這兩歲小孩的照片,等我看到這個可愛的小女孩的照片,才知她只有一手和一腳,我心想,這麥葛佛恩一家人大概是來自「別的星球」吧!Brianna在台灣921大地震前到達麥家,當時他們的第二女兒Jessica就在我的這一班上二年級,(Kathy說,當她剛從洛杉磯接Brianna回到家,才進前門,八歲的Jessica立刻伸出雙手,要求抱這位新妹妹,她拜託說 “Give me my sister, please!”)在這兩年之前,大女兒Sarah也曾是我的學生。Brianna抵美之後,有一天放學以後,Kathy帶Brianna來學校給我看,當我看到趴在我眼前這位高大的「美國人」身上的台灣「小」小女孩,內心真是震盪不已,我被這位好心人大大的感動。從此,我默默的為這一家好人祝福,同時也開始尋求幫忙他們的方法。

後來,我寫信把麥葛佛恩家的台灣女兒的故事告訴「北美洲台灣婦女會」會長黄靜枝(靜枝是我在KSU的後起之秀,她的先生是方菊雄博士,慈濟大學現任校長),請她同意在2000年的年會上,募款給Brianna買輪椅。在三天的年會中,北美洲台灣婦女會的姊妹們一共捐出將近4000美元,我們請來Brianna和媽媽及兄姊,在年會的晚宴上送給她一個大紅包。當時,台灣女將江霞女士也在座(她是受邀請來演講的貴賓),她義不容辭的寫了一張大支票,幫助Brianna買輪椅。後來,賴慧娜寫了〈完全的愛心〉一文,登在2000年5月4日的太平洋時報上,捐款隨後陸續寄來,連先前的數目,也有七千多元。我也替Brianna向何達夫基金會申請獎學金,負責人杜智惠曾有兩年頒發為數各1500元的獎學金給Brianna。她也曾寫〈Brianna的故事〉一文登在2001年12月4日的台灣公論報。

2005年6月,我邀請麥葛佛恩一家人去紐約州的康乃爾大學(Cornell University),一起参加美東台灣人夏令會,我和女兒一家飛到康乃爾校園和他們會合。在「台灣之夜」的晚會上,Brianna、她的弟妹,和從菲律賓來就醫的小女孩,一起表演唱歌。在座的很多人都被感動得要流淚。當時從台灣來的一位民意代表,「台灣第一勇」的徐國勇也在座,他在「台灣之夜」結束後,也去和Brianna及她的父母交談。第二天,「好像已認養了」Brianna的「北美洲台灣婦女會」又再做一次募款,總共收有六千多元,由傅林郁子(也是KSU女將)在2005年9月17日在賓州她的家為麥家舉辦的茶會中,送Brianna一個紅包,好做修理輪椅之用。這一次,何達夫基金會再次捐出1500元。麥葛佛恩一家人來参加台灣人美東夏令會的故事,已由台灣公論報名筆王淑芬撰寫〈大心(Big Heart)〉一文,登在2005年7月12日的台灣公論報,感動了無數的讀者。

這個故事有一個美好的結尾,2002年夏天,在我要陪希寬回台就職前,麥家託我代尋找Brianna的生父母,我帶著從領養證件上抄下來的Brianna生父母的中文姓名和地址來到台灣,不知從那裡下手。後來想到宗昌姊夫的母親住在台中,所以我向姊夫要來他的妹妹牙醫楊信美醫師的電話,好心的信美直接到該地址去找那家人,但得知那家人已搬走。感謝信美的再接再勵,她終於找到Brianna的生父的手機號碼。這一家人自從送走小女兒之後,內心也不得安寧,常常想起並暗暗祝福她。生父接到我的電話後,知道不是壞人來擾,而是麥家送來的,第一句話就是「XX好嗎?我們好想念她哦!」我們約好一個時間,和宗昌姊夫前去彰化拜訪,和這一家四口照相,帶回賓州。能找到Brianna的生父母,麥家的興奮,真是無法形容。他們就是那樣的沒有私心,要Brianna的生父母也能知道女兒的下落,同享看女兒長大的樂趣,假如他們無意溝通,麥家也無侵犯生父母隱私權的意圖。三年來,兩家互通信息,交換相片,由我從中翻譯。生父母也希望兩個兄弟能勤學英語文,好方便和姊妹Brianna溝通。而麥家也希望有一天能帶Brianna來台灣,探望她的生父母和兄弟。我會繼續尋找辦法,來幫忙他們成全心意。

張月英和台灣公論報

1979年,我的妹妹張月英在教書十年有成之後來美探親,父母苦勸她留在美國,不要回台,所以她就遵照他們的意見,在大姊和姊夫家附近的芝加哥改念電腦。她天資聦明,做事俐落,短期內就以優良的成績畢業。在1981年初,我勸她來東部找職,她稍適應後,即被台獨聯盟徵召,前去紐約参與《台灣公論報》的籌劃和出刋。她是《台灣公論報》第一期的編者之一,當時發行人是羅福全博士。有一次我去報社看她,陪伴她從中午到晚上,又徹夜到天明,等編輯完畢才離開報社。記得我們兩人開車在皇后區的大道上找飯館吃早餐,太陽剛正在昇起,天邊是好美麗的一片彩霞,但我們累得無勁欣賞。我擔心月英参與這樣辛苦的耗腦、耗心、耗體力的工作能持續多久。

1982年初,報社來了一位熱心的年輕人張伯寬,他思想正確,文筆鋒利,有思考能力,熱愛台灣。他也擅長寫文章,常在《台灣公論報》投稿。他從達拉斯城(Dallas, Texas),開來一部跑車型的白色轎車。他原是台大地質系畢業的,在學生時代曾得50公里長跑冠軍。他不顧母親和大哥的極力反對,願意不計微薄的報酬來加入編輯行列。不久,我們就聽說月英和他在交往。後來月英帶他來我們在賓州的家見面,我們都佩服他的才氣。月英和伯寬兩人在1982年9月勞動節的週末結婚,婚禮在我家後院舉行,所有和公論報有關的台獨人士都由紐約來慶賀,我的父母本來就久仰羅福全、毛清芬(大姊中學同學)、王康陸、張燦鍙、蔡同榮等這些獨派人士的大名,這次在女兒婚禮上能一起看到他們,真是高興!雖然我父母那時也在場,但月英請希寬主持婚禮。對於這點殊榮,希寬至今仍非常感謝。

張伯寬在《台灣公論報》的努力和成就有目共睹,除撰寫多數有份量的社論外,他亦是〈一個會說台灣話的四腳仔台灣人〉和〈永遠的高資敏〉二文的作者。此二文章發表後八個月,高資敏才提控告《台灣公論報》譭謗,求償美元250萬。王康陸和毛清芬擔當起負責處理訴訟案的大任務,美國前司法部長克拉克先生(Ramsey Clark)被聘請為法律顧問,後來勝訴。康陸和伯寬在這段焦急、集思策略的時段內,同心合作,彼此更加互相瞭解,兩人各有不同的背景,年齡相差約十歲,卻有一顆相同的愛台灣之心,兩人也同樣偏好收集石頭。

伯寬在1993年3月因癌症在美過身,享年42,留下愛妻月英和獨子順智。康陸也在同年10月在台北遇害,享年52,也留下愛妻美珠和獨子寧文。親友們在一年內失去這兩位有理想、愛家、愛台灣的好人,不勝哀傷。

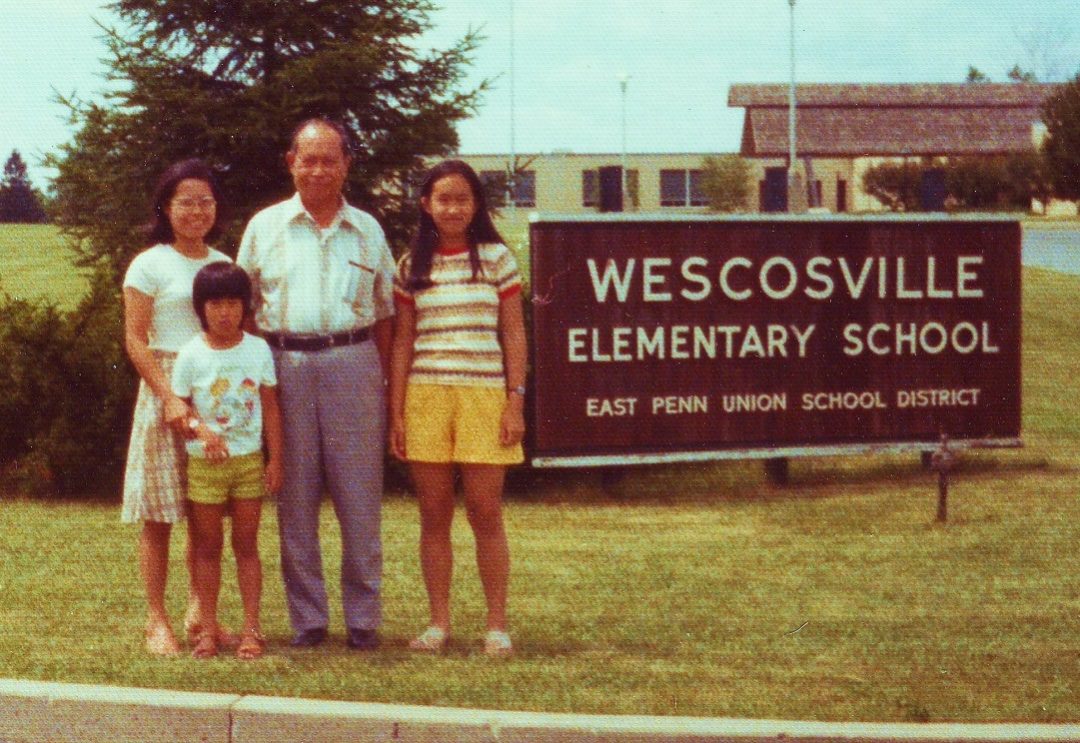

小學教師生涯

我在1975年5月取得賓州小學教師資格後,在我實習過的兩個小學之一(Wescosville Elementary School)找到教職,有句話說“Being at the right place at the right time”(天時、地利),這足夠形容當時好運的我。我實習的年級是幼稚園,剛好隔壁班的幼稚園老師在學年終退休,校長在我實習期間曾來觀察過我教學。在我們住的市郊的中上社區,每年找教職的人數上千,而學校只用新聘來補退休者,我對找到教職不大樂觀,而且我來自外國,還未取得美國籍。但媽媽說她已去替我相命,相命仙預言,過了八月會找到工作,我就慢慢等待吧!在等待中我去找Mrs. Jean Fox學鋼琴,(她的丈夫和希寬同在一個化工公司做事,也來自堪薩斯州的曼哈坦城,兩人也都曾是KSU化工系范良政教授的博士班學生。)我在年幼時曾學過鋼琴一年,成年後再學還不太陌生。練琴的日子過得特別快,八月到了,果然不錯,相命仙的預言應驗了,學校來電話,約時間面談。我猜校長先生(Mr. Joseph Pavone)曾看到我在實習時獨當一面,還能勝任,對我有好印象吧!

我在中學畢業後沒考上大學,爸爸拜託一位朋友方校長給我一個頭路,在嘉義的北園國校代課一個學期,教二年級,這是我平生的第一個工作,那時是1959年9月,我剛年滿17歲,所知無幾,念過的書除了教科書外,也許用十指去算也還有餘,但我已為人師表。那時我雖很嚮往教書,和小朋友工作在一起,但我心不在焉,因為我還要考大學,父母也絕不允許他們的兒女只有高中畢業。當我在2003年退休,剛好是在我第一個工作44年之後,離開故鄉約7000哩路外,我退休前的工作也正好是教小學二年級。人生就是這麽奇妙,我已走了一段長遠的路,但我千萬沒有料到會走回到這條路的起點。

當父親在1976年第一次來訪美國時,我任教職剛滿一年。有一次,我正在開車,他在旁座,他問我一個好似憋在內心很久的問題,他輕輕的說:「妳拿了一個碩士學位,在教幼稚園?」像一般台灣人的父母,爸爸也盼兒女出人頭地。在台灣,我早已在17歲時教過小學二年級,為什麽去了美國十年後反而「落第」,在教幼稚園?我說這個問題問得好,我跟他說這大概就是美國進步吧!我告訴他在我就職的校區有個博士當小學校長,他聽來好像「夠沒出息」吧!在30年後的今天,博士學位似乎更是中小學校長人選必要的資格。依2003年的統計,全美國有碩士學位以上的中小學教師約占百分之五十以上,無論教小學或中學,為人師者必須要繼續進修,我們有的高中老師擁有博士學位。在我退休前,賓州教育部的規定是每位教師,不管你已有碩士或博士學位,每年要完成至少48小時的進修課程。幼稚園教師也已不再是女性的專利,男教師也想教五、六歲的小孩。有碩士學位教幼稚園,不是委屈,反過來說,幼稚園老師有碩士學位是必要的。我教幼稚園三年後,升級教一年級,14年之後,再升級二年級。爸爸後來沒再問我相似的問題,他大概已接受我是小學老師的事實吧!

1975年9月,我已為人母親,女兒6歲,我也年過三十。我隨恩師(mentor)瑪瑞諾女士(Carroll Marino)實習九個禮拜,她也是後來三年我教幼稚園班的同事,我所見過最優秀的幼稚園老師,她稱讚我成熟,對小孩有熱情。我沒有猶豫,我已找到自己要走的路,開始28年之久的美國教書生涯,直到2003年6月退休,這段歲月是我人生旅程中的最愛。我第一年有兩班學生,上午班有33個學生,下午班有26人。這可算是初級教育的黑暗時代,30年後的今天,即使在小康的校區,很少有校區董事會,會允許一班超過25個學生,這尤其不准發生在幼稚園班。

我二十八年中教過三個年級,計幼稚園三年,一年級十四年,和二年級十一年。所教過的學生共有八百六十一人,平均每班或每年二十八人(幼稚園每年有上下午兩班)。我的班上有過雙生姊妺,不同年齡的姊妺兄弟也屢屢出現過,有時隔一年,有時隔二、三年不等,有一史密司家庭(Smith)的三千金連續三年出現在我班,我和她們的母親成了朋友,在每年兩次的家長和老師個別會談時,未開口前,我們已知道對方大概要說什麽。最窩心的是學生的小弟妹們,常對我說「我要妳明年當我的老師」,或是「我明年要在妳的那一班」。我最喜歡聽到的是 “Mrs. Chen, You’re funny!” 我有過很多會耍催眠術的老師,我不要像他們那樣,我要盡量使學習有趣。童言無忌,什麼話都是從心一直通到口,但是當老師的我,卻是有想直講的話,也要拐彎抹角,再有技巧的說出來。說實話,就是再令父母頭疼的小孩,我也能找出他們的好處。寫到此,我又開始懷念那段美好的日子。

寫「悔過書」和父母分別來美

俗語說「兵不厭詐」,寫「悔過書」僅是我們用來對付獨裁政權的策略。從1968年到1986年,受國民黨獨裁統治者的威脅,我和希寬寫過幾次的「悔過書」,聲明我們沒有參與台獨活動,以後也絕對不會參與。寫「悔過書」,有時有效,有時沒效。第一次寫是為了1968年申請護照延長,結果沒有見效。後來弟弟張雲程須代表公司出國談生意,他的出境許可被刁難,爸媽怕弟弟失去頭路,我們當然得再寫一次。1973年,爸媽自從八個兒女走了四個之後,就想來美國看我們,他們也被刁難,所以我們再寫,結果獨裁者只准爸爸一個人出國。

據爸爸的回憶錄所述,他從1973年8月第一次提出申請出境,到1976年3月獲准,前後兩年又七個月之間,一共「陳情」十次!這就是蔣家獨裁政權百般刁難無辜人民的實例。他在1976年來美看我們四姊妺,當時正值美國建國200年大慶,他心嚮往民主的國度,對美國人珍惜民主自由的印象至深;他又得知我剛取得美國公民權,當年11月就可投票選舉總統,他嘆息不知哪一天,台灣人才能擺脫國民黨當時已長達30年的戒嚴令,選舉自己的總統。他的另一觀察是,即使走到窮鄉僻壤的美國,也到處有電線桿,全美國普遍「電氣化」(他念大專的本行是電氣科)。

媽媽是到1977年才來美。那時南穎已經7歲,才第一次見到阿嬤,她知道阿嬤快來了,趕緊複習說台語,能和阿嬤問長道短,非常高興。媽媽終於見到了6個兒孫。媽媽在和爸爸結婚前也是小學教師,曾在她的家鄉朴子教小學二年級。媽媽來美時,有一天放學後,我帶她去參觀我任教的學校,在我的教室內和南穎照相留念。有一位較年長的同事陶姆森太太(Marcia Thompson)前來向媽媽問好,送媽媽一瓶香水。Mrs. Thompson瞭解蔣家獨裁政權長久不准我父母出國的內幕,看到我媽媽終於來到地球的另一端,和女兒、孫女相聚,她眼含淚光,感動得說不出話來。

1986年,我教書年滿十年,決定休假(sabbatical leave)半年,於是我申請回台。但是代誌仍然是很大條,入境被刁難,我們又再度「悔過」,也去紐約拜訪了什麽領事,但是這次也行不通。

2005年9月,台灣有報導一個學生沒錢繳學費,被迫寫悔過書的一則新聞,聽來很可憐。台灣人民數十年來,生活在威權統治之下,人民失去獨立思考能力,是非不明,如此的亂象,必須要經由教育來慢慢改進。

返國的感受

現在回想起來,我覺得自己是很幸運的,我有機會離開台灣,去看外面的世界,然後可以再回來看這裡,我真的覺得自己太好運了。

我第一次回國是在1992年的夏天,離我1965年1月出國,共約27個寒暑又6個月,在入境時,我被辦事員瞪了好久,好緊張。(這種膽顫心驚的感覺,不是任何返鄉人所應得的。)和女兒走入機場的迎客大廳,看到來接我們的大弟和他的太太。王康陸也來了,當時他剛走出關他身而未能關他心的七個月之久的黑牢,他笑笑的迎來說:「我說過我會來機場接妳們的!」一副灑脫超然的表情。他那時也才出牢不到一個月吧!跟他在1960年代末期,我們同在堪薩斯州立大學當研究生時候,和日後在美國東部做伙時一樣的風趣。

回到台灣的第一印象是:人很多,市區變得像紐約一樣大樓林立,和我出國前的情景差很多;家家戶戶都有衛生設備,以前沒有,突然覺得台灣進步很大,本來我還停留在1965年出國前的印象,看到和想像中不一樣的台灣,是很大的驚喜!自從那一次回台以來,我已多次返回我生長的家鄉,很高興看到它的進步。我會繼續關心這一塊土地,和它未來的發展。

對我來說,美國及台灣兩地都是我的家。我去美國五年後,先拿到綠卡,但是一直到1976年才去申請公民證,當時的想法是,既然在這裏繳稅,就可以享有權利,還沒有深刻感受自己是美國人。有些人,像王康陸,他不願意當美國人,他就沒有去宣誓拿公民證。我記得申請公民證時,要去費城宣誓,我向學校請了一天假,同事知道我將變成美國人,回來後沒多久,學校開例行教師會議,會剛開始,突然大家都站起來,代表的同事手裡拿著一個花籃(花籃的花是紅、白、藍,美國國旗的顏色)走向我,大家開始唱歌“This land is your land…”(這個土地是你的土地…),我才發現他們是在為我慶祝,我眼淚一直流,心裡真的很感動,他們接受我是美國人,也歡迎我成為美國人。我在美國教書時,每天上午開始上課前,都要帶領黑髮、褐髮、金髮,棕眼、碧眼、藍眼,大部份是白皮膚的幼小學生,對著星條國旗,朗頌效忠美利堅合眾國的誓辭,和唱美國國歌或愛國短曲,使我開始對收容我的土地產生感情。我是在宣誓後的幾年中,才慢慢體認到自己是美國人,可以選舉,有繳稅的義務;還有第一次接到徵召陪審員的單子,那是身為美國人的義務,一定要去,我也向學校請假去參與徵選,沒被選上。總之,就是在生活中一點一滴讓我感覺自己是美國人。

我內心知道,我是台灣人,也是美國人,「亞裔」美國人,「台裔」美國人。是「台裔」這兩個字使我愛台灣,關心台灣二千三百多萬的居民,和他們的民主自由,希望他們有機會能在國際上,和其他大小國的國民,盡世界公民的責任。我的那些美國學生,他們的祖先也先後來自世界各大洲,但他們認同那塊土地,悍衛美國!當2001年911事件發生後,很多新移民美國的人,才頓然領悟他們也是美國人。我對未來的台灣前途抱持樂觀,假如不幸有一天,中國人打來飛彈,被殺害的只有台灣人,沒有「中國人」。就像當紐約世貿中心雙子大厦被擊,無辜死亡的二千七百五十二人,全是紐約人和紐約客。盼望所有的台灣人能和平相處,一起經營這一片好土地。

父親張清褀,攝於1962年 ,中興新村

父親張清褀,攝於1962年 ,中興新村

大東電器工業所

大東電器工業所

父親(前排中)曾任嘉義工業職業學校校長

父親(前排中)曾任嘉義工業職業學校校長

父親張清祺與母親張柯鶴結婚照、1936年

父親張清祺與母親張柯鶴結婚照、1936年

母親與校長、學生合照 (媽媽二年級一班學生有61人,約1935年) 嘉義,朴子

母親與校長、學生合照 (媽媽二年級一班學生有61人,約1935年) 嘉義,朴子

65年後,我與班上二年級學生22人合照,(2000年) ,美國,賓夕凡尼亞州,Macungie

65年後,我與班上二年級學生22人合照,(2000年) ,美國,賓夕凡尼亞州,Macungie

七叔張守仁 、當兵入伍相片,約1950年代初期。他在1952年5月15日被國民黨逮捕非法,1953年1月29日被槍決

七叔張守仁 、當兵入伍相片,約1950年代初期。他在1952年5月15日被國民黨逮捕非法,1953年1月29日被槍決

陳希寬與張郁彬於堪大校園合影,1965年

陳希寬與張郁彬於堪大校園合影,1965年

張家姊妹合影,左起張薰丹、張月英、張豐、張郁彬、張照與張肅,2003年8月23日

張家姊妹合影,左起張薰丹、張月英、張豐、張郁彬、張照與張肅,2003年8月23日

陳希寬彈奏第一架75美元的鋼琴

陳希寬彈奏第一架75美元的鋼琴

紐約領事館約談來函1969.4.18

紐約領事館約談來函1969.4.18

陳希寬、郁彬(左一、左二)與好友王博文(右二)、陳智惠(右三)、女兒南穎合照2000年1月1日

陳希寬、郁彬(左一、左二)與好友王博文(右二)、陳智惠(右三)、女兒南穎合照2000年1月1日

帶女兒南穎參加反國民黨遊行,身前掛著自製的示威牌,1975年

帶女兒南穎參加反國民黨遊行,身前掛著自製的示威牌,1975年

張郁彬與Linda Erickson 參觀 Winterthur 博物館,1981年夏

張郁彬與Linda Erickson 參觀 Winterthur 博物館,1981年夏

領養台灣女兒的麥葛佛恩家庭(The McGovern Family),攝於2000年10月

領養台灣女兒的麥葛佛恩家庭(The McGovern Family),攝於2000年10月

台灣女兒 Brianna McGovern (右)和他的二姐 Jessica,2003年3月18日

台灣女兒 Brianna McGovern (右)和他的二姐 Jessica,2003年3月18日

父親第一次赴美,右為大姊(張肅)女兒Kathy 楊惠如,1976年

父親第一次赴美,右為大姊(張肅)女兒Kathy 楊惠如,1976年

母親第一次赴美,攝於張郁彬服務的小學教室,1977年4月

母親第一次赴美,攝於張郁彬服務的小學教室,1977年4月

本文〈張郁彬〉原登載於「青春*逐夢*台灣國系列 1 」「一門留美學生的建國故事」一書、253-314頁

由張炎憲、曾秋美主編。財團法人吳三連台灣史料基金會出版,2009年2月

編案:本文以張郁彬女士自撰〈我的人生旅程〉融合張女士口述訪談整理而成。

採訪時間:2005年10月5日、7日

採訪地點:吳三連台灣史料基金會

訪問:曾秋美

整理:施妙旻

「我們每次有示威遊行時,總要參加,女兒學會走路後,我們也帶她一起參與。南穎很高興見到阿姨們和表姊 “Cousin Kathy” (大姊的女兒)。有時我們讓她自己做示威牌,她不識字,但會像畫圖一樣的照畫,她不懂為什麼每次總有不少人要戴特大的黑眼鏡或口罩,或戴帽子來遮臉。……….(這是為了避免被國民黨的抓耙子照相。)

她印象最深刻的是支持陳婉真絕食和抗議林義雄家慘案,示威地點放有三座象徵性的棺木,一大二小,用黑布覆蓋著,參加者看了都眼紅心痛。」

源自 張郁彬 03/2018

Posted in 03/2018