遇見達賴喇嘛

作者 林俊義

達賴:「我現在也相信唯有獨立自主的西藏,才能保有我們自己的文化,提升我們自己的尊嚴。」

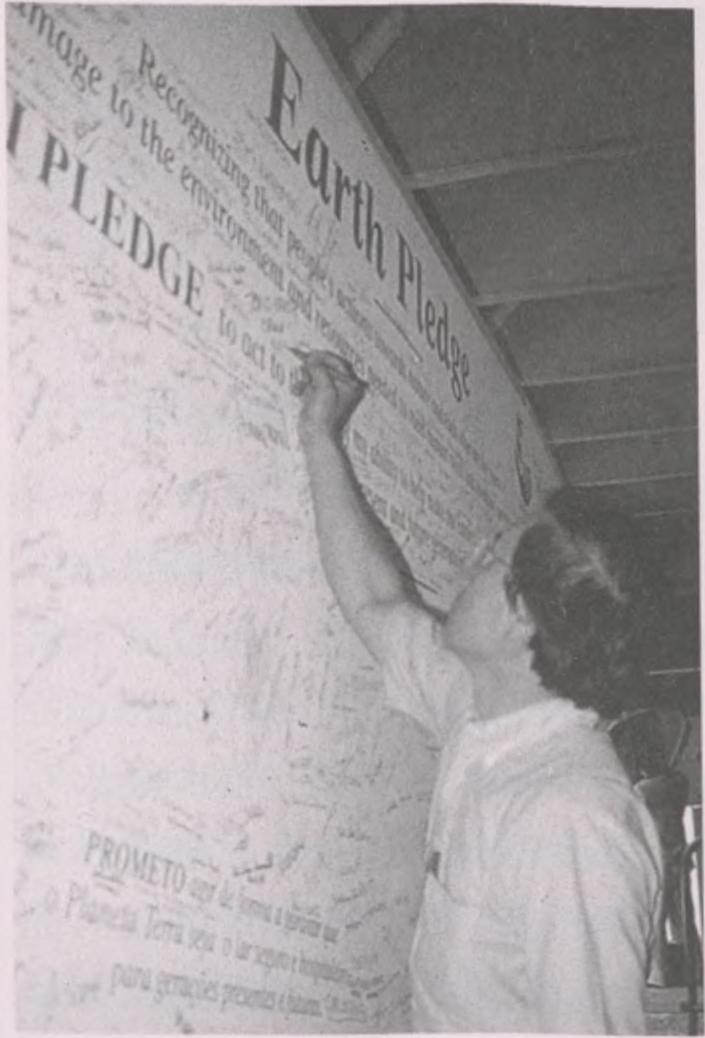

1992年5月,民進黨國大黨團退出國民大會臨時會後,6月,我們組了一團十四人的民間環保團體,由我領隊,參加聯合國主辦、在巴西里約熱內盧(Rio de Janeiro)舉行的「里約地球高峰會議」(Rio Earth Summit)。我們是代表台灣環保非營利組織(NGOs)參加,租了一個小攤子,擺了很多台灣環境生態的實情資料。政府也派了一團前往,對外自稱「官方」代表團,其實向主辦單位登記的名稱爲「台北文化及商業中心」,也租了個小攤子,擺了一些旅遊宣傳品。我們團員都受到這次會議很大的鼓舞,收集了很多資料,結識了很多世界各國的NGOs的領導人,準備日後相互支援。在一次活動中,我不期而遇地碰到老友,美國「看守世界」(World Watch)的主任Lester Brown,並透過他的協助,讓該組織的著名雜誌《看守世界》雜誌,在台灣翻譯出版。

回來後,我爲《民眾日報》寫了「里約生態92」系列報導文章。美國前副總統A1 Gore (艾爾•高爾)在高峰會中演講的一段話,我至今仍無法忘懷,特別寫下來與讀者分享:「請靜聽土地的哭泣,人民的聲音!什麼地方,人的尊嚴被踐踏了,生態環境就蒙受災難;什麼地方,人民感到沮喪無望時,生態環境就蒙受災殃;什麼地方,人活在驚悸中,生態環境就蒙受災禍;什麼地方,人活著感受不出生命的意義時,生態環境就蒙受災變;換言之,人蒙受痛苦時,土地就蒙受苦難。」

有一天早上,我們一起至里約最醒目的地標一「基督山」旅遊。我們在38公尺高的基督巨大雕像下,模仿基督展臂拯救世人的悲憫姿勢。拍照後,走下山時,突然,迎面而來一位穿著赤赭色披巾的僧侶,頭上戴著一頂運動帽及墨鏡。我一眼就認出他是達賴喇嘛。交會時,他主動問我們來自何方,知道是來自台灣時,他特別流露出親切的態度和我們一一握手,大家心裡都有一份莫名的喜悅和感動。達賴喇嘛走到一處張有大陽傘的休息地方,獨自坐在一張圓桌旁休息,好像很無聊的樣子,東張西望。在美國讀書時,我就對他十分有好感。我遙遙地看著他,想到他的一生,想到他爲西藏爭取尊嚴的堅持及受到的苦難。幾分鐘後,達賴喇嘛還是獨自地坐著,突然我一個箭步走上去,半蹲半跪在他的座位旁,很客氣地以英文自我介紹,並說:「我來自台灣,我心裡有幾個問題想請教您聖座(Your Holiness),可以嗎?」對我突如其來的動作及問話,他一點也沒有驚訝的表情,仍以一副笑咪咪的自然表情看著我,和藹地說:「當然。」

「作爲一個台灣人,我很關心西藏的未來。我很想知道聖座您對西藏獨立的看法。」知道時間不多,我必須單刀直入。

「中國控制西藏後,對西藏人民、土地、文化等產生極大的打擊;文化受到摧殘,藏人受到殺戮(genocide),土地也受到嚴重的破壞。」達賴喇嘛以他一貫獨特流利的英文,心平氣和地控訴著,「我出席民間的國會地球高峰會議,不是來控訴中國對我們的破壞,這已是事實。我願以一宗教領袖的身分,來關心西藏的環境、文化,及政治,也同時以宗教及人的觀點來呼籲世人關心全球的生態。西藏的人民、土地、文化等,與中國的關係淵遠流長,可惜中國人以殖民(colonizers)心態統治西藏,使我們不得不尋求自己的一條生路。從西藏的觀點,我們必須如此;從全世界文化資產的延續、生態的維護,我們也必須如此。這也是我來里約要表達的。」

達賴頓了一下,又一口氣不停地說下去:「西藏演變到今天不幸的情況,都是因西藏人民失去自主性。不管誰統治,生態的關懷,地方自主性都必須尊重,換句生態及文化的術語,就是尊重多樣性(diversity)。人類要尊重生物的多樣性(biological diversity),也要尊重文化的多樣性(cultural diversity)。中國人幾千年來都不懂這個道理,都以大一統、大中國自傲,無法容忍不同或異中求同的道理。中國人看不慣蘇維埃聯邦(Soviet Union)的分裂,也不明白歐洲統一的意義,一味以中原大漢沙文的心態看待其他的民族文化。西藏在政治上必須與中國是獨立的、分開的,但維持彼此尊重的關係。」

我馬上接著說:「但我還記得,十多年前您在接受《新聞周刊》的訪問中表示,您不在乎西藏是中國的一部分,爲什麼現在您的立場全然改變了呢?」我好像抓到了達賴的小辮子,沾沾自喜地問他,看他要如何回答。

他轉過來,笑著看我。我敏感地從他整個臉上的表情及身體的動作,看到一個赤子誠摯尷尬的表情;我雖看不到在墨鏡背後,他那雙神秘的眼睛,但卻感受到它們一定流露出一個信息:「我又不是聖人,怎能不犯錯。」他重新回到之前的坐姿後,說道:「是的,以前我是這樣認爲,但一、二十年來情況也變化了很多。現在我相信人民自決的原則。聽聽自己人民的聲音,不要太聽外人的聲音。我的人民一再地要求獨立自主,我現在也相信唯有獨立自主的西藏,才能保有我們自己的文化,提升我們自己的尊嚴。我過去猶疑不決,一直都沒有做出肯定的決定,這是我甚感遺憾的地方。」

正想再提出另外的問題時,突然有人在我背後拍我的肩膀。回頭一看,是一位巴西的副官要我離開,好讓達賴用茶。我還是蹲著,卻不慌不忙地向達賴說:「至少我們有一個共同點,我們都想要突破歷史、文化的控制及大一統的迷思,創造出一個不同的歷史與文化。我們雖有不同的困境及包袱,但誠如您所說的,我們都不得不尋求自己的一條生路。從哪個角度來看也好,西藏、台灣絕沒有一定是中國屬地的道理。中國也要尊重生物及文化多樣性的法則才對。讓我們爲雙T (double T,Taiwan and Tibet)的獨立自主團結努力吧!」我握住他的手,感謝他。他徐徐地伸出他的右手,放在我的頭上許久,嘴裡喃喃自語後,輕輕拍了我的頭頂兩下,說:「Taiwan and Tibet in solidarity.」(台灣與西藏團結一致)

我離開達賴時,才發現葉俊榮教授也在不遠的地方聽。看我走過來,便急切地問道:「你應當問他,台灣可以爲西藏做什麼?」的確,我應該想到這個問題。但我們能爲西藏做什麼,當我們自己自身難保的時候?我想到在里約時,我們隔鄰就是西藏保育社的攤位,幾位藏人知道我和方儉支持西藏獨立時,抱著我們像親人一般。以後幾天,我們在一起的那種他鄉遇故知的親切與期待,令我感到我們彼此應當可以一起做些什麼?西藏與台灣不應孤獨地奮鬥!

走下階梯時,我們停在一家紀念品店觀賞巴西工藝品。不久,看到達賴一行人也走下階梯,經過我們時,還特別走過來與我們每一個團員握手道別,似乎在默默地祝福著我們及我們的國家。望著達賴逐漸消逝的彎曲背影,我心裡大聲地吶喊:「西藏獨立萬歲!」

摘自 活出淋谪盡致的生命 2014/10