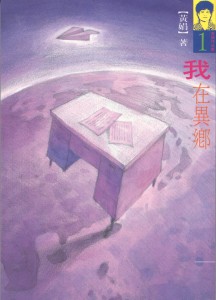

《我在異鄉》

作者:黃娟

在西方國家,「世紀」是記錄悠長歷史的時間單元,但是凡人壽命鮮有達到一百的,因此佔四分之一世紀的「二十五」,通常都被當做「大事」而予以隆重慶祝。

在西方國家,「世紀」是記錄悠長歷史的時間單元,但是凡人壽命鮮有達到一百的,因此佔四分之一世紀的「二十五」,通常都被當做「大事」而予以隆重慶祝。

於六八年九月來美的我,到了九三年九月竟也渡過了這個Magic number,入境問俗,似乎也該有所表示才對,於是我在「催人老」的時光軌道上,緩緩地停止了腳步,回頭瞄視從自己手中溜走的二十五個年頭,禁不住自言自問:「我可曾在那逝去的歲月裡留下了些什麼?」

帶著那樣一種惆悵的心情,我翻閱自己在過去二十五年中利用餘暇寫下的文字。一向偏愛以「小說」形式來創作的我,沒想到在美住留期間,前前後後還寫下不少散文。初期的作品大部分是應島內編輯之邀,定期撰寫的報導文章,頗有系統地介紹了美國的節慶和日常生活的種種。用的是初抵異鄕的人那雙充滿了好奇的眼光,自然也附帶地記下了離鄕的寂寞和思鄕的情懷。

這些文章在二十五年後重讀,居然充滿了許多新鮮味,使我享受了「溫故知新」的樂趣。其中跟著歲月的推移而已經發生了蛻變的,除了稚齡的孩子們都已長大成人之外,値得特別一提的就是《訪問》一文裡所介紹的美國農場。因爲美國農業從七十年代的頂峯,一路往下跌,許多農塲遭遇了破產的噩運,如今還能享受富裕生活的農家,已爲數不多了。這一篇文章還介紹了因抗冷、耐熱、防銹和防黏的特性,而被廣泛地使用在造紙、塑膠、食品和航空等工程方面的「奇妙的貼富隆(teflon)」,那篇文章發表時,台灣的讀者尙未聽說過什麼「貼富隆」之類的東西,可是在今天的台灣,它已經不是什麼稀貨珍品了。

我那些報導「海外生活」的文章,早在一九六八年十月間,離台來美之初,便開始陸續見報;到了一九七一年八月,因小兒出世,方由「斷斷續續」而落得「完全停止」。

嬰兒的啼哭聲,無助於文思的啓發,睡眠不足的生活,也使靈感枯竭,小嬰兒似乎耗盡了我的全部氣力。但是這之前,我已經有了兩個小女兒,那時並沒有感覺到奶瓶和尿布帶給我的威脅。那麼我爲什麼顯得這樣狼狽呢?答案怕是因爲離開了家鄕的原故。當親人遠在海角的時候,這兒沒有一隻替手,也沒有一塊求得安慰的地方。即使病了也要做,累了也要做,每一件事情都要自己硬著頭皮去闖……,難怪我感覺到精疲力竭了。

等孩子們稍長,配合他們的各種活動,我們又有了許多不同的差事,經常忙著開車到各地做接送的工作。雖不算多病,卻相當體弱的我,不得不使用全力去應付異國的生活。

當我重新感覺到身體裡的「寫作細胞」蠢蠢欲動,而同時又體會到「行有餘力,則以學文」這句話的眞諦時,已經是一九八三年的事。

重新執筆的我,寫了不少小說(已出版的有短篇小說集《世紀的病人》《邂逅》《山腰的雲》,長篇小說有《故鄕來的親人》及已完稿的《婚變》),但是依舊有生活小品之類的文章產生(有些屬於篇幅較短的散文小說),這就是收在第二輯「定居海外」裡的作品。

從第一輯的「初抵異鄕」到第二輯的「定居海外」,中間有一段空白的歲月,個中原因,正是我剛剛說明過的。我頹然封筆,未爲自己和歷史做記錄的十年時光,正是台灣社會變動最大的一個階段。剛從農業社會走向工業社會的台灣,在經濟結構上發生了很大的變化。農村日趨蕭條,農民做了政府「重工輕農」政策的犧牲者,吃力地在生死邊緣掙扎。而工業化帶來的資本主義,也給台灣平添了許許多多的問題……除了美日等強國的經濟侵略,還有勞資問題、汚染問題、婦女問題、童工問題、都市問題、犯罪問題等等,眞是不勝枚舉。而一向崇洋,也勇於輸入西方思潮的台灣文壇,居然在七十年代中期掀起了「鄕土文學論戰」……。很遺憾,我缺席了很久,錯過了許多的活動。當時的我,雖然關心,但是沒有餘力參與,只讓自己的一隻禿筆,寂寞地歇在書桌上。

回憶我重新投入「寫作」的行列時,適逢台灣的民主運動蓬勃發展之際,使我有機會爲一些新聞人物做了記錄,這就是第三輯「人物剪影」的由來,也可以說是從前的我沒有嘗試過的題材。

近年來我對故鄕的關心,逐漸地延伸到原住民的問題上面。我認識到當台灣在經濟上完成了神速的成長時,山地社會卻在政府自鳴得意的經濟體制下,全面地崩潰了。被迫下山謀生的原住民,往往被強勢族群的漢人欺侮,有一些竟被逼上了死路。有多少人曾否想過當漢人未移民來台時,原住民過的是多麼安適快樂的生活?強勢族群的漢人把他們逼上山區之後,又給他們加了許許多多的限制:如不准打獵、不准伐木等等。近一、二十年來更是搶走了他們的土地,或給榮民開墾,或給資本家發展觀光事業(東埔村挖墳暴屍案及梅山村遷林案等爲著名的例子),使原住民的生存空間大幅縮小,傳統的技能無法賴以謀生。收在第四輯的兩篇報導,我寫的是原住民的兩大問題——雛妓和漁民。在山區,「下海」與「出海」被稱爲原住民的兩大出路,但是「下海爲妓女」和「出海爲漁民」,同樣是通向死路,又怎麼能稱爲出路呢?

原住民命運的悲慘,由此可見一般!

今天許多人(包括原住民本身)都意識到原住民的問題已經嚴重到瀕臨生死存亡的關頭。但願更多的漢人關心他們,同情他們,並且向他們伸出救援的手……。

在台灣,客家人也是少數族羣之一,雖然社會、經濟,不似原住民的瀕臨崩潰,但是語言和文化,也緊跟著原住民的腳步,走上消滅之途。近十年來,又因爲「母語意識」抬頭,屬於絕大多數的福佬台語,霸佔台灣的語言權利,使得爲數不少的客家人,捨客語而就福佬語,或是屬於「不知所從」的困擾狀態。「語言的困擾」就是給這樣的客家人,指點了方向的。

一九九三年夏,擁有十年歷史的「北美台灣文學硏究會」,在歐洲的維也納舉行了最後一次年會之後,宣佈解散。爲了給「台灣文學史」留下正確的記錄,我寫了〈台灣文學硏究會與我——十年的回顧與反省〉一文。

以上兩篇也收在第四輯的「焦點報導」裡。

今天我把這些文章整理成册,交由前衛出版社出版。一方面做爲自己在海外流浪二十五周年的紀念,另一方面也將我二十五年的心血,獻給台灣文壇和同鄕們。

黃娟於華府 一九九三年十二月

Posted in 2014/10