三十歲的悸動與新生

─ 響應陳文成博士紀念基金會「我的三十一歲」串寫活動

作者 楊遠薰

我的三十一歲是美好的,因為在思想與認同上,我走出了鬱鬱的叢林,覓尋到自己的天空;在生活領域裡,我擁有一個丈夫、一對兒女、一棟洋房和兩部車子,覺得很滿足。

然而在這之前的一年,我經歷了陳文成命案的震撼與白色校園恐怖的困擾,內心十分紛亂。

我的丈夫阿加與陳文成同齡,在經歷上也有一些不謀而合之處。1981年夏天,三十一歲的阿加拿到博士學位四年,在美國的一所州立大學執教。我們有一個可愛的小女兒,也正計劃帶她回台探親。

七月初,陳文成的命案驟然發生,在台北的公公婆婆立刻打電話來,勸我們取消台灣行。他們說,國民黨在美國各大學的特務向來猖狂;阿加年紀輕輕即當上大學教授,容易招忌,況且他胸無城府,講話不避嫌,恐怕上了黑名單,都還不自覺。

我誠為陳文成的事件難過,卻也覺得公公婆婆的操心有點過度。但為不拂逆他們的好意,我們修改計劃,由我單獨帶著小女兒在秋季回台灣。

那年十月,出國四年半、首度返抵國門的我在踏進桃園國際機場的剎那,真是無比雀躍。但很快地,疑慮便取代了喜悅。

我遞上護照後不久,關務員即大聲要我站到黃線後面去。那時尚無電腦,我瞥見玻璃窗內的辦事員翻閱一本很大的名冊 ,然後看看我的護照,又望望我,又打電話。時間一分一秒地過去,我抱著小女兒靜靜地候立。

在等待中,我有點疑惑,卻又自忖「成分」不錯,應無問題。我畢業政大,高考及格,出國前是中央級的公務員,出國後不參加政治活動,近年更在家事、尿布與奶瓶間打轉,心想黑名單怎麼輪,也輪不上我。

總算,辦事員揮手要我上前,盤問一陣我在台的戶籍與地址後,便放了行。但接下來的行李檢查也很詭異。我的衣物一件件地被翻攪,連嬰兒的紙尿布都一片片地被拆開再折回,好似裡面暗藏海洛因。我心覺有異,卻不便說什麼。

待出了關,家人蜂擁而上,頭一句話便埋怨道:「怎麼這麼慢?跟妳同機的人早都出來了!」

我決定讓久別重逢的喜悅沖淡心中的疑慮,便和家人嘻哈地歡笑。當晚在台北家裡,一夥人聊至半夜方就寢。隔晨,遲醒的我才起床,母親便跨進房。

她把房門帶上,正色地問:「告訴我,妳在美國做了些什麼?」

「沒有啊。」我睡眼惺忪,滿臉茫然地回答。

「今天一大早,管區警察就找上門。」媽媽說。

「真的?」我的一顆心迸地往下沉。

「他說:『楊太太,妳的女兒是不是從美國回來了?』,我心裡詫異他怎麼如此消息靈通,卻不動聲色地回答:『是啊,她還在睡覺。你找她有事?要我叫她起來嗎?』」

「他怎麼說?」

「他說:『不用,不用,我只是過來打個招呼,明後天再來。』說著,便走了。奇怪,他怎麼知道妳回來?是不是所有國外回來的都受到這樣的查詢?」

「我也不知道。」我愣愣地回答,心裡很不舒服,繼而想著:「難到真如公公婆婆所言,被校園特務密報了?」

當天晚上,爸媽請公公婆婆與家人一起到外面餐館用餐,禮遇親家, 也為我洗塵。

我公公那年正好應邀回國,擔任中央研究院數學研究所的講座教授,住在老爺飯店裡的一間套房;那天餐前特地與婆婆拎著糕餅,先到我家拜訪。

兩家的親家與親家姆互相寒暄一陣、又逗了小孫女後,便坐下來話家常。談著談著,竟談到了阿加與陳文成。

「你知道嗎?親家,」素不多言的公公說:「陳文成去世前三日,到中央研究院演講,我們還一起聊天、吃飯。」

「真的?」家人不約而同地叫了起來。

「真的,」我婆婆搶著說:「他 (我公公) 那天下班回家,很高興地告訴我,他在所裡遇到一個剛從美國回來的年輕人,無論身材、體型或講話的口氣,都很像阿加。他的名字叫陳文成。」

「喂,等等。」母親霍地站起來,快步走到陽台前,把所有朝外的落地玻璃門與窗戶全都關上,再踅回沙發坐下。我看在眼裡,覺得他們上一輩的人確實對政治具有高度敏感性。

「陳文成那天到所裡作學術演講。」公公說:「我在他講完之後,趨前和他握手,說他講得很好。他一看到我的名字,立刻說:『許教授,我沒上過您的課,但讀過您寫的書。』」

「我望著他那張方方的臉、聰明的眼神與壯壯的身材,覺得很像阿加,便問起他的年紀,沒想到竟與阿加同齡!我又問他打不打壘球?因為阿加很喜歡打壘球。他很爽朗地回答:『打啊,壘球是我最喜愛的一個運動。』真是巧合!我們就這麼聊著,還一起吃了飯。」公公說。

這時,客廳裡一片靜穆。

「三天後,我去參加一位晚輩的婚禮。」公公接著說下去:「筵席中,同桌的人談起當天發生的一起離奇命案,說有一位美國回來的年輕教授陳屍台大校園。我越聽越覺不對勁,就請他們把那人的名字寫在紙上給我看,結果竟是『陳文成』!我擱了筷子,覺得再也嚥不下任何一口飯菜,隨後便提早回家了。」

「親家,」父親神情凝重地問:「你覺得陳文成可能自殺嗎?」

「絕對不可能。」講話一向保守的公公以堅定的語氣回答:「他在中央研究院時的神情相當自信、爽朗,還談未來的計劃。一個即將自殺的人,不可能是那樣子的。」

「那些國民黨的特務真沒良心!」婆婆這時恨恨地說:「他們為了每個月多拿一些錢,就不顧人家死活,按月報幾個名字上去。我們住美國大學城的人都曉得這情形,對某些有職業學生嫌疑的人也特別警覺。那些 做那種喪天害理的事的人以後不得好死。」

靜坐一旁聆聽的我這時才恍悟到為什麼公公婆婆在電話裡一再叮嚀:「阿加不要回來。」公公早年執教台大數學系二十年,歷經台大醫學院教授被捕的政治案件;爾後執教美國堪薩斯州立大學多年,亦目睹國民黨校園特務的橫行,因此對學界的政治議題十分警覺。他與婆婆本能地想保護阿加,然在越洋電話中,恐遭竊聽,不敢講得太露骨。

我那次停留台灣的三個星期裡,警察一共造訪我家三次,每次都旁敲側擊地問母親一些不著邊際的問題。

母親的解讀是警方在警告我,要我明白我的行蹤已被注意。我則認為警察待我還算客氣,判斷我可能僅上灰名單,不是黑名單,真正有問題的,應是阿加。

我靜靜地回想:究竟什麼地方出了差錯?想來想去,只有兩個可能。一是我們只參加「台灣同鄉會」,不參加「中國同學會」。二是每逢過年過節或暑假,我們常邀請台灣來的學生到家裡吃飯,極可能其中有人密報阿加批評國民黨的言論。

我逐一過濾那些到過我家的學生臉孔,覺得有一個經濟系的學生十分可疑。他講話一向閃爍,也不怎麼與其他到我家的台灣學生融入,但每次都不請自來,也每次都到台灣同鄉會去。

此後,我每一想起校園特務的密報,心頭便如有一把火在燃燒,越想越憤怒。然在無法宣吐的情況下,又只得將怒火壓抑在心中。因此一回到美國的家,我便全盤向阿加傾訴。

他聽後氣得破口大罵,罵國民黨政府、罵校園特務、罵那坑人的制度。

我望著他那張漲紅的臉,不禁說道:「還好你沒回台灣,否則依你這個性,若被抓到警備總部,準會被打死。」

「他們若拷打我,我就讓他們打到死!」他滿臉不妥協地叫嚷著。

「嘿,你若成了陳文成,我豈不成了陳素貞?那我們的孩子怎麼辦?」說罷,我猛然打個寒顫,發覺這不是開玩笑,這是可能發生的事實,因為特務就在我們的身邊!

我忽然有放聲大哭的衝動。

那夜,子夜夢醒,我想起陳文成的遭遇,不知不覺地淚流滿面。三十一歲,多麼美好的年紀!在許多留學生還在唸研究所的階段,他已經拿博士學位、在美國著名的大學執教,並且擁有一個美麗的妻子與一個剛滿週歲的兒子,該是多麼地意氣風發!那本是一趟歡天喜地的返鄉之旅,竟落得如此悲慘恐怖的下場,究竟是誰的錯?

我再也無法入眠,便起身披衣,走到客廳,坐在沙發上沉思。已經有很長的一段時日,我在政治認同的理智與情感間拔河。初到美國的第一年,我一聽到人家謾罵國民黨,便覺十分刺耳,甚至難過。逐漸地,我發覺對方講的也有幾分道理,但要否定自己既定的想法,畢竟十分痛苦,於是我開始迴避會引起爭議的政治議題,也不參加相關的活動。

但接下來連續發生的美麗島大逮捕、林義雄家血案和陳文成命案,猶如一顆顆重量級的炸彈爆發,炸得我不得不正視事件的發展,並探討問題的所在。我越探討,越覺得從前被灌輸的許多觀念是扭曲的,甚至連時時掛在口裡的「我們中國人」如何如何的說法都值得懷疑。

那夜,我悲哀地想著:這是什麼世界,居然一個人活到三十歲,都還不清楚自己的國家定位,豈不太不可思議?那夜,我為自己的政治意識與國家認同的混淆而哭泣。

一進入十一月,北國的雪花紛飛,積雪越來越厚。我的心境亦如 寒冬,籠罩著一層蕭瑟。不知不覺地,我送走了苦悶的1981年,踏入我的即將三十一歲的新的一年。

正月底的一個早晨,雪後初晴,天空豁然開朗。我佇立窗前,仰望白雲舒展的晴空,難以想像幾小時前猶是風雪交加的夜晚。我把雙手放在腹部,撫摸腹裡的一個新的生命,感到一陣喜悅。我回過頭,望著頭髮繫著粉紅蝴蝶結的小女兒正快樂地在起居室裡玩積木,心底湧起一抹無名的感動。

「這是一個安全的地方,」我對自己說:「我要讓我的孩子在一個沒有恐懼的環境中長大,讓他們的心裡沒有特務的陰影,也沒有國家認同的混亂。」

剎那間,我忽然覺得為什麼我要讓國家認同的問題困擾著我?台灣海峽那邊的疆域叫中國,這邊的島嶼叫台灣。我來自台灣,生活在美國,我認同台灣,也認同美國,就這麼簡單的一個定義,為什麼讓我掙扎良久無法出脫?

就在那瞬間,我走出了古老的中國與龍的傳人的桎梏,擁抱了台灣與美國的天空,心情亦如大雪新霽般地開朗。

我隨後走進了美國的社會與台美人的社區。在美國公司工作多年後,我陸續寫下一系列海外台灣人的故事,也出版了兩本台美人的書,作為我對三十一歲時所作的認同的回饋。

回首前塵,我的三十一歲是我的新生,也是我躍向另一個嶄新人生的起點。

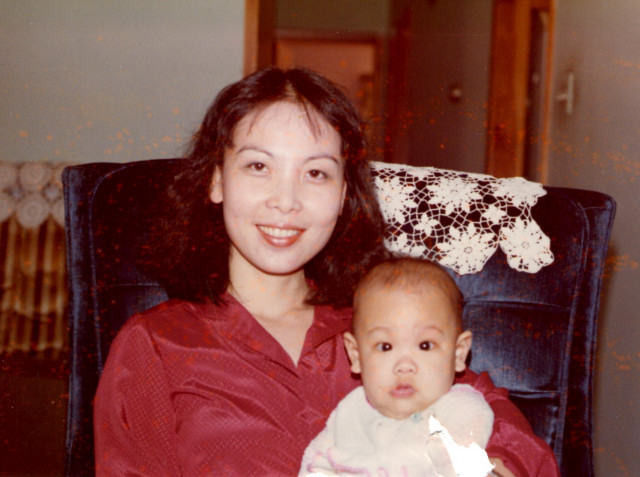

楊遠薰與女兒

楊遠薰與女兒

楊遠薰女士的三本著作

楊遠薰女士的三本著作

Source from 財團法人陳文成博士紀念基金會

Posted in 11/2017