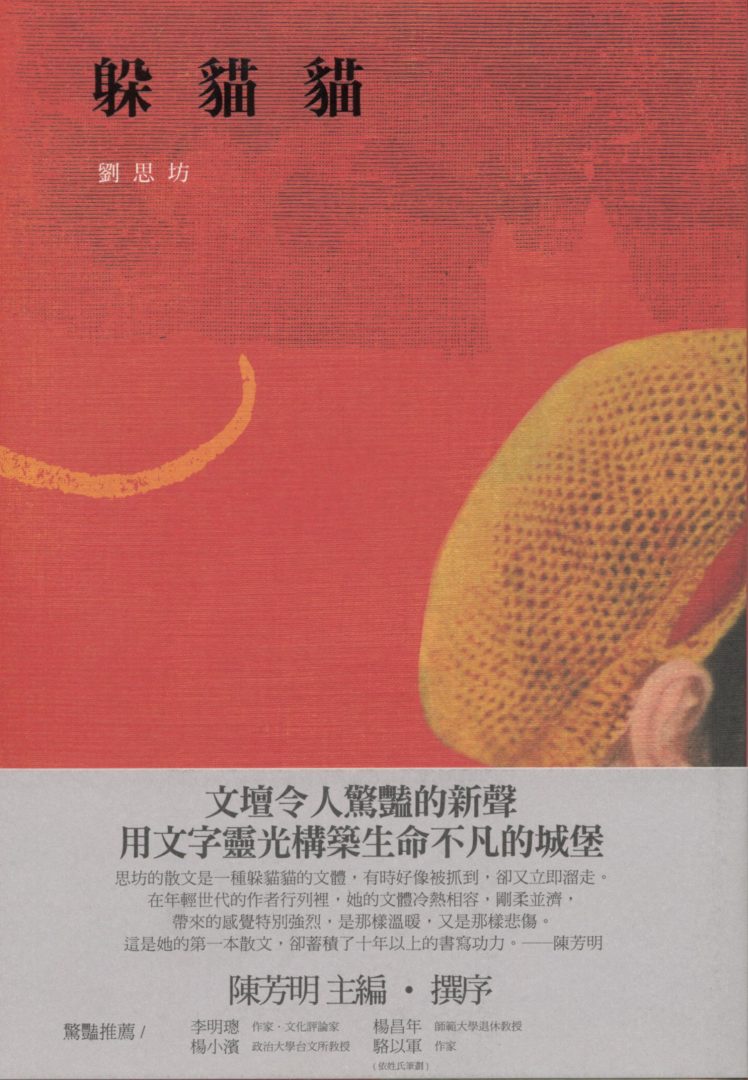

躲貓貓

作者 劉思坊

自序

躲貓貓這種技藝

記不清楚這個習慣是什麼時候養成的。週末一到,便自動開啟了躲貓貓的遊戲模式:關了手機,窗簾拉上,躲在小小的屋子裡,不讓匆匆流逝的時間找到我。

週間的時間是滾滾巨流,是吞噬一切的火球,人們總是倉皇逃命,一直到週末,時間才變成山泉小溪,清澈悠長,可用來慢慢耗著。天剛亮,我到市集採買食物,路上的車子載著衝浪板,一派輕鬆的搖滾樂從敞開的窗戶間流瀉出來;等紅綠燈的路人幾乎都是晨跑者,短褲背心,緊緻的皮膚曬成銅金色。只不過,每個氣候宜人,適合出城遊玩的週末,我都反身回家,深鎖在屋裡,煮食洗刷。有時間的時候看點小說電影,大多數的時間則盯著電腦螢幕,瘋狂寫字。

為了保全一週只有兩天的寫作時間,我幾乎做足了準備。為了週六能早起買菜,絕不參加星期五晚上的任何聚會活動。只有避免被紅男綠女,雜亂漂浮的磁場人氣所影響,才能清明舒爽地開始一天的寫作。食物雜糧也充分備足,洗好的葡萄總是一大缸地陪在左右,供靈感枯竭的時候咀嚼。週間歸律地運動,仔細計算身體的疲勞程度,絕不讓週末的身體過於痠疼。

寫作,是一場與現代性之間的躲貓貓遊戲。必須深入理解現代時間的流動節奏,克服娛樂遊玩的慾望(亦是某種現代性產物),才能找到這現代結構中的裂縫,最後躲進一個與外界無涉的緩慢國度裡,讓如塵埃般飄浮的人物,故事,情節,慢慢地落回地表上。

在日常生活中,鮮少有人知道我寫作,或還在寫作。就像玩著躲貓貓的人,不太會主動泄露自己的蹤跡一樣。能說的總是:「偶爾寫點東西」,但寫什麼說不太清,真的在意的人也不會太多。一開始,那只是一種在日常生活裡的小遊戲,像是撿拾松果一樣,有時在公園尋覓,有時在街的角落獲拾,有時等著風將其吹過院子,在地上發出沙沙的聲音。撿多了,也就變成一種志業,強迫症似地想把它們按照大小順序排好,放進木櫃裡,再從中挑一兩個,打個洞做成裝飾。但這手工業做著做著,最多也只是放在屋裡,不敢招搖。秘密的慣習。

有次某個朋友來家裡玩貓,我在樓上忙著,沒把客廳桌上的一疊稿收好,被他瞧了見,甚至還讀了幾頁。他好奇地問這些文字是為什麼而寫的?而我卻驚嚇萬分,像是輸了這場躲貓貓遊戲,被鬼從背後拎著領子提了出來。那個晚上,我仔細觀察朋友的頸動脈和煞車線,畢竟秘密一旦被發現,就只能殺人滅口了。如果至今他仍活得良好,若不是因為他福大命大,就是因為我心太仁慈。

愛莉絲孟若(Alice Munro)的小說〈抵達日本〉裡的女詩人,老是不知道該如何向他人交代自己作為詩人的身份。他者對詩人的想像總是豐富,而那些豐富的背後卻充滿侷限,最後能理解她作為一個媽媽,或一個太太的人,絕對比一個詩人要來得多。韓國導演李滄東的電影《詩》,敘述了一位患了健忘症的祖母到社區教室學寫詩,天真地想當個詩人的故事。她蹲在地上賞花,聆聽鳥鳴,華麗的裙擺落在腳邊,像個少女般記下那感動的時光。但那些鏡頭多少也是帶點諷刺的酸味啊。好像當我們談起詩人的樣子,或者寫作者的樣子,大概就免不了花啊草啊雲啊霧啊那些。躲貓貓於是成為一種自嗨的技藝。把自己的身體從原本存在的空間裡暫時變不見,才能在不被人發現的平行時空裡,盡做些自己覺得好玩的事,且無需向他人解釋。

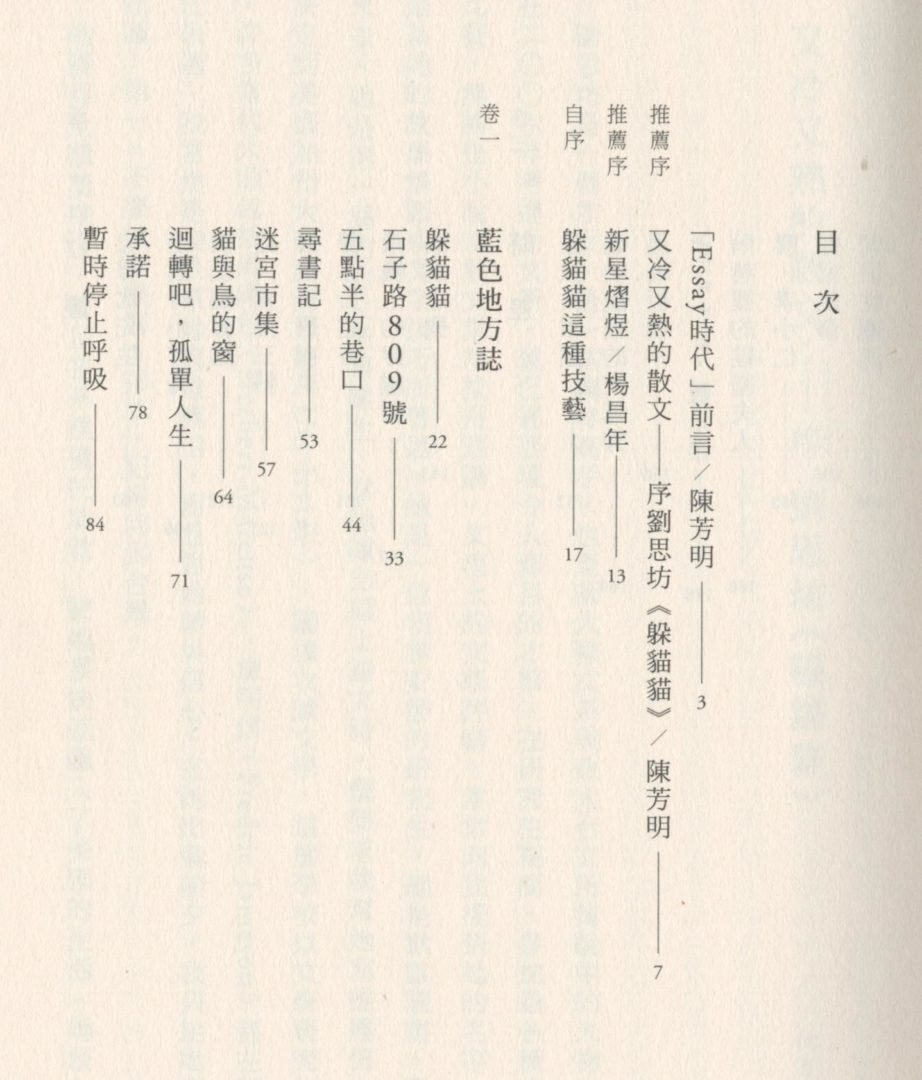

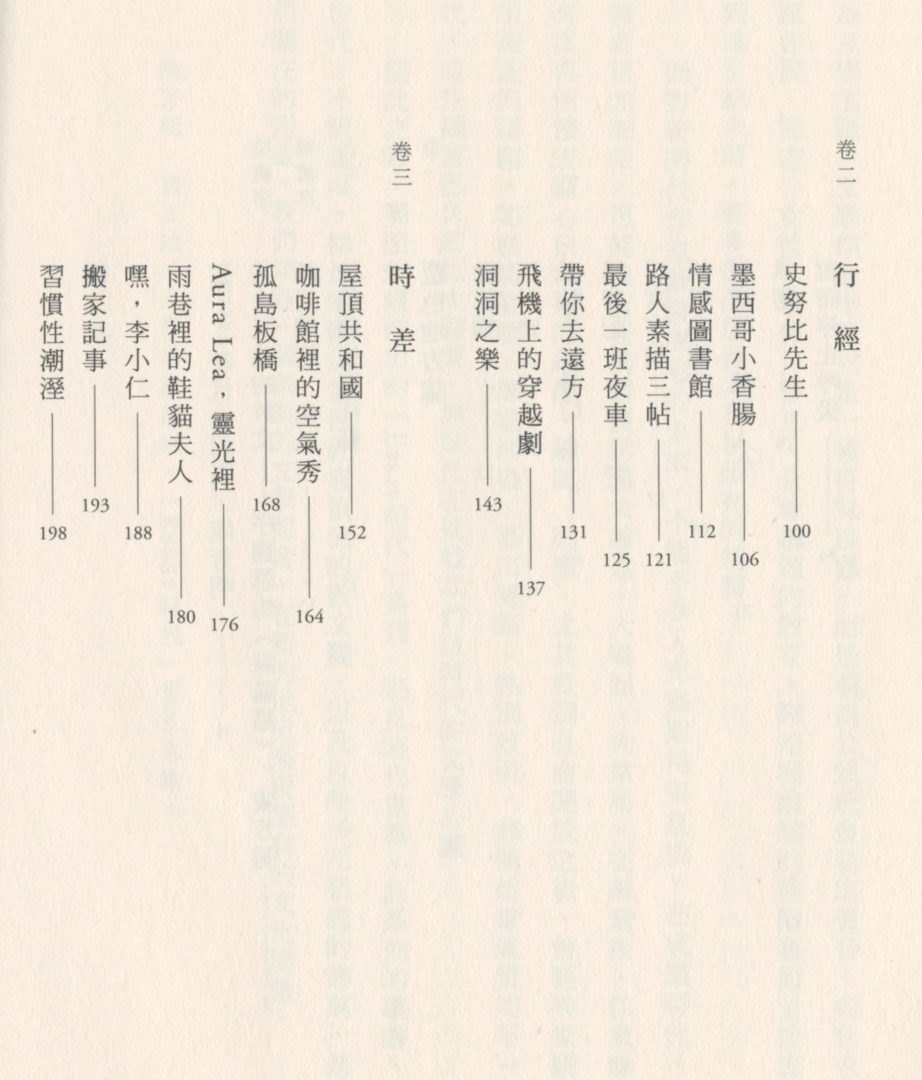

《躲貓貓》這本書最常出現的伎倆,就是誠摯地邀請讀者,與我一起穿梭時間與空間,直抵沙發底下,後車廂裡,或者是屋頂陽台上,那些看似平凡,但一旦躲了進去,就不想再出來的世界。在那裡,你可以很感性地任記憶侵襲,也可以很性感地裸露心事,你可以不需動腦地伸個懶腰做伸展操,也可以等著時間走過,靜靜地喝幾壺花茶。〈藍色地方誌〉裡蓋了一座小城,隨你東南西北到處遊走;〈行經〉是任意門,當現實煩悶想離開出走時,只要打開這扇門,就能到遠方;〈時差〉則盡責地提醒你遊戲結束的時間和邊界,千萬別玩過頭了,要不然也只能逆轉地球,讓空間與時間倒轉。

從去年夏末開始,我有計劃地把記憶裡曾經遊走過的空間,用文字慢慢撿拾回來,擺在木櫃裡,雕刻成手工藝品。他們摸起來有時柔順,有時刺扎扎的,有時像海市蜃樓,伸手一碰,就碎成滿地的白沙。今年夏末,《躲貓貓》誕生,中間歷經了散文與小說形式整合的實驗,知識與情感濃度比例的重新搭配,虛擬與現實的互相追逐。直到今天,寫作,終於成了公開的,看不到盡頭的躲貓貓遊戲,而輪到當鬼的讀者可要好好地找個仔細。

感謝這一路上被我抓來當秘密讀者的承欣,馨霈,和正筠。感謝麥田出版社編輯秀梅的細心聯繫,感謝陳芳明老師的支持與推薦,也感謝楊昌年老師長年以來的鼓勵。

遊戲就要開始了。都躲好了嗎?

作者簡介

劉思坊

一開始都是寫小說,但沒想到散文集倒是先出了。起初是因為不太敢面對散文文體裡離自己比較靠近的「我」,所以很自然地往小說體中的「他」走去,但不管採用什麼文體什麼視角,寫作,都是一段解釋和解決問題的過程。

就像是我的另一個身分—─作為一個文學和理論的研究者,每當摩拳擦掌地準備開始新的研究,大概都是因為曾被某種複雜而美麗的現象所吸引住了,於是忍不住閱讀得更多,思考得更細,想抽絲剝繭,細細分析。於是,研究論文和文學創作,最終成為我的兩種不同表現方式,兩者想要探討的,往往是同一件事。

我在加州大學爾灣分校東亞語文與文學學系就讀博士班,主要研究空間、知識論與情感的關係,副修性別研究。平時在該校教授語言課,也曾在東亞文學系上設計與教授「旅行與電影」相關課程,我們閱讀民族誌,討論《春光乍洩》裡那台在路上拋錨的老爺車,我們一起寫了旅行誌或拍了小電影。在赴美求學以前,就讀於師範大學國文系與政治大學台灣文學研究所,期間曾得幾個文學獎,也曾在幾個文學或電影雜誌社兼寫訪問稿。目前正努力實驗新的文體,用以承載在不同時空裡,在不同的語境裡,在不同城市裡來往穿梭時,那如泉水般汩汩湧出,卻再也無法用既有的語言體系表現出來的各種奇幻想像。

Published in 09/2015

Donated by Dr. S. Liu 08/2017

Posted in 08/2017