逃到瑞典

作者 彭明敏

翻譯 林美惠

決心逃亡

我還有些朋友,與特務組織,有私底下的聯繫。他們警告我,現在我已非常的不安全,任何事情都可能發生,逮捕或「意外事故」,想要把我除掉的人,都會設計出來。我聽說安全單位已經決定,台灣如果發生動亂,有三個人要立刻毁滅。一個是台北市長高玉樹,一個是省議員郭雨新,第三個便是我。我們三人,在安全機關檔案中提到時,是用特別記號的,卽,三個同心圓。

監視我的特務們,整天分成三班輪値。我的妻子被跟踪得更緊迫了。我家附近,與全市其他地區一樣,在街角巷口,有小攤販的違章建築。它們常是退伍軍人非法搭起來的,政府不管它們。我家巷口,靠近我們門口的攤販,竟成爲監視我的特務們的中心,我們知道那個老小販的年輕太太,以前是個妓女。她竟將其陋小違章建築,變成特務招待所,服務他們,送茶水、毛巾,提供椅子,讓他們坐下來抽煙閱報。

我很小心注意特務們的動靜,不久發現,他們有時在深夜一段時間,不在那裡。他們大槪是覺得太無聊,偷偷溜走去散散心。在那時候,我也可以偷偷外出,不受跟踨。

我不時感覺極端的絕望和沮喪。這樣過日,實在不像人的生活,旣沒有工作,朋友圈子又愈來愈縮小,一天一天,一小時一小時,被捕的威脅,不斷懸在頭上。在這樣孤獨隔絕的情況下,我感覺幾乎快要窒息了。

王淦的來訪,變成一種刺痛了。國民黨「開明份子」仍然要我妥協,仍然想說服我靠向他們,仍然想使我公開向他們認同。他們繼續在談要爲我找一個職位。王淦不斷勸我接受他們的安排,他說那樣一來,旣有工作,生活問題又可以解決,而且對我造成這麼大痛苦的監視,也可以結束了。

然而,相反地,我決心要逃亡。

精細計劃

我已願意要犯任何危險,但不敢告訴家人我決心要脫出台灣,或在這個企圖中身亡。依照國民黨法律,如果家人知道我的計劃而沒有立刻報警,他們便會被看成同謀共犯,受到嚴罰。

有一個晚上,我悄悄地溜出,未被特務發現,按照事先約定,在一個地點與幾位親信朋友見面。我告訴他們,已下決心,要脫離台灣。這使他們震驚得目瞪口呆,說不出話來。大家心裡淸楚,這要冒多大的險。我提出可能成功的一個途徑,向他們說明。經過沈默禱躇,和熟慮之後,他們終於認爲或許可以付諸實施。於此,我們開始一步一步檢討我們所須解決的難題。

第一個問題便是我到底要到那裡去?

美國是不可以的。因爲如我到那裡去,便會使美國政府爲難,國民黨會立卽要求引渡,會使問題非常複雜,並且拖延很久。日本也是不可能的,因爲已有許多例子,日本警察與國民黨合作,將流亡在日本的台灣人引渡給國民黨,以換取日本欲從台北取得的好處。我要去的國家,必須是與國民黨沒有外交關係的。當然,我不願意到共產國家,因爲中共政府,與國民黨同樣,恨不得將台灣獨立運動消滅掉。我提出瑞典,朋友們都同意了。

於此,第一步驟便是要寫信給那個非凡的組織,國際特赦協會。我有些朋友曾長期幫助我,將信件帶出島外,也從島外帶進來給我。在他們幫忙之下,我寫了一封短簡到斯德哥爾摩(Stockholm),請他們能否將我的案件告訴瑞典政府,問問如果我突然在瑞典港口或機場出現,身上沒有護照和簽證,能否得到政治庇護。

一九六九年二月,我得到肯定的答覆。有些朋友勸我立刻離開,因爲他們深深關切我的安危。可是,那是不可能的。太多的細節須要安排,而且這些都必須依靠很間接而極費時的通信辦法。我們完全不能信任普通郵政。所有信件的寄收,必須在東京、香港、美國或歐洲,而必須等到有可靠的朋友出入台灣時才能託他帶出或帶入。我須要在台灣與瑞典中間幾個接頭站,找出旣可靠又肯帮助的人。還有經濟問題也必須解決。我必須安排好一筆款項,在中途以及到了瑞典之後,作爲費用。

旅途的計劃佔有了我的全部精神和時間,簡直好像要設計到月球的旅行一樣,其間實有太多的變數,不可知數和危險了。一個獨臂人要環繞地球半圈,而不被發現,是不容易的。

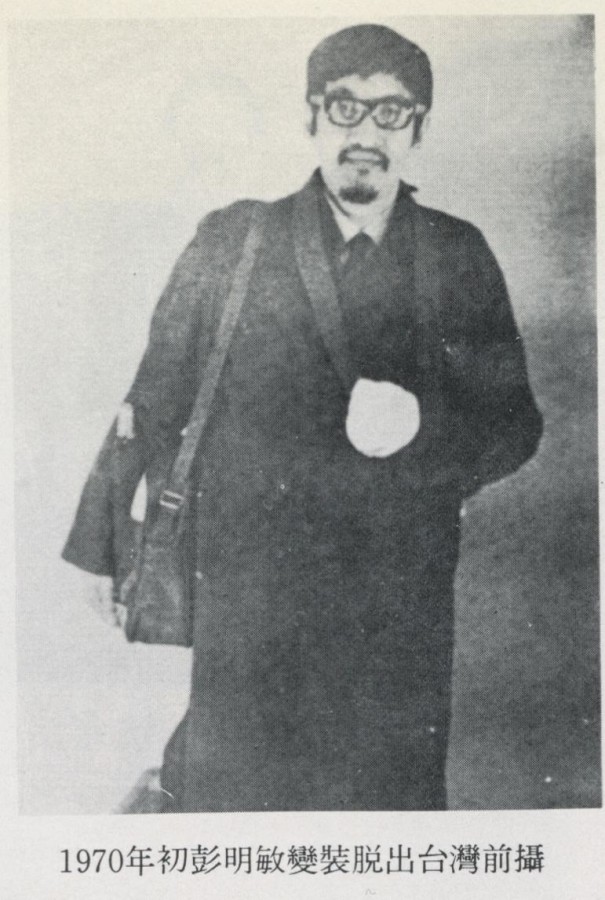

到了春末,大多細節都安排得差不多了。朋友們又勸我早走。可是,化粧的問題,是最大的困難。我認爲在冬天可能容易些,因爲那時可以穿大衣戴帽。我嘗試了各種化粧的方法,試留鬍子、把頭剃光。母親覺得我越變越古怪了。

仲夏,我開始讓監視我的特務們習慣於我長期不出門。我一出門,不論到那裡,他們總是跟着。我如果買東西,他們便擁向前看我買什麼,然後又要問店舖老板一些問題。有時候,我待在家裡整整二、三週不外出,然後再出現,坐計程車,公共汽車去買東西,或去餐廳、飯店等。有時候,我只在大學宿舍區附近走走,讓特務們看看我還在那裡。到了年底以前,他們已習慣於長久未看到我而不感奇怪。其實,我却常在半夜偷偷溜出,處理事情或看看朋友。

到了秋天,我開始感覺非常興奮,感覺生活有意義起來。我有事情做,有希望在將來,儘管前途充滿着極大的危險。我發明了一套英文電報明碼暗號,送到島外朋友手裡,作爲緊急連絡之用。例如「祝女兒誕生」「叔父入院」「請速寄樣品」「書籍已寄出」「祝新婚快樂」等等,藉以表示我何天出發、出發延期、安全抵達等等。沿途接力站也都安排好,在那裡會有人接應我,並提供所需帮助。

有一段時期,看起來整個計劃似乎要垮掉了。紐約來的一封密信說,那裡曾有人聽到人家說「你知道麼?彭明敏可能從台灣逃出來」。是不是消息走漏了?差不多花了一個月多方查證之後,才發現那不過是有人信口開河,隨便猜臆而已。計劃照原來進行了。

整個計劃中,另一精細的部份,便是在出發日期決定以後,安排某些朋友,在適當時期到台灣來。有些對我是陌生人,由居間帮忙的共同朋友安排擔保,挺身出面合作。他們是依照事先約定的信號,要認出化裝了的我,有的是要負責從頭到尾盯住我,一直到我安全離開台灣爲止。如果我被捕或當場被殺,他們則可以作證人。

脱出前夕

因知道我的房屋將會被徹底搜查,我開始整理文件,燒掉大部份,我的妻子、兒女似乎覺得這幾星期來我的行動相當奇怪,尤其兒子頗起疑心,但沒有說什麽。我花了許多時間,伏案寫遺囑給我妻子兒女、母親和其他親屬。另外,我還寫了一篇聲明,解釋我決心離開台灣的理由。蔣介石以慈悲姿態特赦了我,但是我於出獄以後的遭遇,却使我日子無法再繼續下去。所有我的朋友和同僚却因爲我的關係,都有危險。如果我被捕,以任何手段從我榨取得到的「自白」或任何所謂我親寫的文件,我在那份聲明中,事先予以否認。這份聲明將祕密存放於台灣,其副本三份則先送到香港、日本和美國,萬一我逃亡失敗,便將之公佈。我從少年時代一直保存起來的日記也全部燒掉了。

我小心計算要長好相當的鬍子需要多久,然後把鬍子刮得光亮,公開再露一次面。這時,要最後一次到高雄探視母親了。監視我的特務們已習慣於我南下髙雄,因爲我在過去也到過好幾次。我的母親那時身體不舒服,大多時間都待在二樓房間裡。他的房子是我大哥的緊鄰。她的電話裝在一樓,每有電話,她便需要走下樓梯。我這次去看她,決定給她裝一個分機在二樓,免得她爲接着電話跑下跑上,覺得這是我能爲她做的最後一件事。我去叫電器商安排這件事。然後我買了一束鮮花,到郊外拜掃父親墳墓。

後來才知道,母親那時以爲我想自殺。她並沒有透露她的猜疑,但是我快要搭火車回台北前一兩個鐘頭,她突然很嚴肅地對我說「你必須要相信上帝,你一定要相信永生」。她帶着幾乎生氣的聲音說「你一定要有信仰,一定要相信,不然的話,你的生命沒有用了」。

我的心情非常沈重而悲傷。這將是我最後一次看到她,而我們的分離竟沒有比這樣稍微溫暖一些。以後才瞭解,那時她正在努力抑壓她內心深處的激動。我回到台北,立刻隱居起來,開始養起鬍子。幾個星期之後,所有必需打的電報都已發出,化裝也準備妥當,依照事前安排,由海外也有人抵達台北。

最後一天到了。我打算半夜以後離開我家。要佯裝冷冷靜靜,若無其事,非常困難。我的兒子向他母親提醒我的動靜相當古怪,但是她避開了這些問題。當我的兒子女兒準備就寢的時候,我把他們叫過來,量一量他們的身高,他們覺得很迷惑。當我向他們道晚安時,其實在我自己心裡却是在說「何時再見?」了。

所有必需品,早已一件一件運到別處了。所以,我能夠如往常一般,半夜之後溜出家門,越過市區,到達一朋友家裡。第二天整天我都待在那裡。負責聯絡者,已與由海外來台的護送者見面,我還需要與也是由海外來、但未曾見面的一個人,依照預先約好的檢明身份方法,當面商討。也許由於人性弱點,我忍不住再與家人連絡,告訴他們我有事必須到台中一趟,然後還要環島旅行,約一星期以後才會回家。然後,我託付朋友兩封很厚的大信封,一封是我逃亡失敗時要打開,另一封則是要等到他們聽到我成功脫離國民黨掌握時才打開。第二天在朋友家裡,大部時間花在修飾化裝,使自己更能舒適習慣於這個新外貌,他們並爲我照了一些照片。我發覺自己並沒有過份緊張,有的只是一種奇異的安靜感和懸而未決的心情,意識到我必須走最後、最終一步棋的時候,己經到了。

成功脫離台灣

我慶幸自己有能力控制情緒,甚至當在我心內默默向兒女說再見時。可是,在這最後晚上,我的朋友們使我再也無法自制了。在那最後那天晚飯時,他們開始唱起熟悉的聖詩,我忍不住跑入房間,哭泣起來。自從在日本和後來在加拿大,因太想家之外,我己很久沒有流淚了。朋友們相當尶尬。

按照計劃,還有兩小時我才離開那裡。有人提議玩撲克牌以打發時間。有一個朋友回億說,他在結婚典禮之前也玩過同樣牌戲,以減輕緊張。果然,我們得以把令人難受的緊張,減少一些。應該出發的時刻終於到了,大家反而鬆了一口氣似的,我們的計劃是分秒精確的。依照安排,我在此後的毎一步行動,都有目擊者在附近,但我們要假裝彼此陌生,不得互相打招呼。我到達啓程地點,在那裡我立刻認出此後幾個鐘頭將在附近守候觀察的人。其他的人也安置好在適宜地點,密切注意我的一擧一動。

有一時刻,好像忽然發生阻礙,我陷入於被捕的危險,護送和守候的朋友們,後來告訴我,他們曾爲我揑一把大汗,幾乎要「死掉」了。

通過最後一道難關時,我回頭做了再見的手勢。我一直凝視台灣島嶼和其燈火,逐漸在視綫中消失。六年以來,我第一次,在精神上和肉體上,感覺從無比的重荷,獲得解放。

Published in 1984/03

Posted in 2016/01