彭明敏教授從台灣逃亡瑞典

作者 彭明敏

決心逃亡

調査局王淦處長來訪越來越頻繁,梁肅戎也更加努力要斡旋,但都無結果。美國使館和外國媒體都也知悉我與當局的關係非常緊張,他們都認為我的再被逮捕或更壞情形隨時可能發生,將不可避免(他們一再報導我似乎準備為了台灣獨立而「殉道」)。我也感覺事態愈來愈嚴重緊迫,而愈惡化。王淦一再苦口婆心地勸我接受他們的安排,說這樣一來,既有工作,生活問題也可以解決,而且對我造成這麽大痛苦的監視,也可以結束了。顯然,國民黨裡較開明的分子,仍然希望我妥協,想說服我靠向他們,公開表態向他們認同。我不時感覺極端的絕望和沮喪。這樣過日子,實在不像人的生活,既沒有工作,親友圈子愈來愈縮小,不但活得沒有意義,被捕或被暗害的威脅不斷懸在頭上,在這樣孤獨隔絕的氣氛之下,我感覺好像快要窒息了。王淦和梁肅戎的來訪,變成一種難忍的刺痛了。

情勢惡化以後,我就更常深夜到Thomberry陽明山神學院的宿舍,去說明我所面對的惡劣情勢。經過多次的深入討論及分析,他們從一九六八年後期就開始勸我應該考慮逃亡到外國。起初我相當遲疑,說我有家庭,也還想為台灣前途做一點貢獻。他們卻指出我一旦喪命,不是對家庭和台灣的損失更大嗎?終於有一天我告訴他們:「我不得不逃亡」了,於此他們反問:「你真有決心冒險嗎?」我就告訴他們,我已經思考相當久了,逃離台灣成功的可能性到底有多少?我的看法差不多是一半一半,失敗的話就要接受被殺的危險。可是回想起來,這樣的生活已快五年了,這樣活下去也沒有什麼意義,我願冒此險。他們就說,如果你想這樣做,凡是能夠幫忙的,都願意全力以赴。

在這個階段不過是一個抽象的基本決定而已。以後日本有一位可信的媒體人士,來訪問我,我就把這個決心洩漏給他。他很熱心,他要最後一次公開向美國政府請求,援助我能應聘出國,同時寫一私信給美國國家安全顧問季辛吉,請他幫忙。同時我要求他把我逃亡的意思傳給東京台灣獨立聯盟的宗像隆幸(宋重陽)先生。這位宗像先生是一位非常特殊的日本人,大學畢業後就在日本台獨聯盟擔任專職人員,一生奉獻於台灣獨立運動,雖未曾謀面,但知道此人是誠實可靠的。以後我就全力計畫逃亡的具體方法。

脫出前夕

開始留鬍子前,決定最後一次到高雄探視母親,我的母親那時身體不舒服,大多時間都待在二樓房間裡,她的房子是我大哥的緊鄰,她的電話裝在一樓,每有電話,她便需要走下樓,相當吃力。我這次去看她,決定幫她裝一個分機在二樓,免得她為接電話跑上跑下,覺得這是我能為她做的最後一件事。之後我買了一束鮮花,到郊外拜掃父親的墳墓。

後來才知道,母親那時覺得我的所作有異,以為我想自殺,她並沒有透露她的懷疑,但是我快要搭火車回台北前一兩個鐘頭,她突然很嚴肅地對我說:「你必須要相信上帝,你一定要相信永生。」她帶著幾乎生氣的聲音說:「你一定要有信仰,一定要常禱告,常讀聖經,不然的話,你的生命沒有用了。」

我的心情非常沉重而悲傷,這將是我最後一次看到她,而我們的分離竟沒有比這樣較溫暖一些。以後才了解,那時她正在努力壓抑她內心深處的激動。

回到台北,我開始整理文件,燒毀日記、通信等等個人信件。我從日本小學時就有每天寫日記的習慣,所以被關的十三個月外,每天的日記都在家裡。我決定把這些日記通通燒毀,包括我認為珍貴的資料,如:我與胡適之先生來往信件、美國棒球名將貝比魯斯(Babe Ruth)的簽名片(我在日本唸小學時,他來日本訪問,我直接寫信向他要簽名,他就寄給我了)、與「國際特赦組織」往來文件,當然包括與宗像的幾十封通信。為此花了幾個禮拜,每日在宿舍後庭一件一件不捨地燒毀。當然我的家人事先並不知道我的逃亡計畫,不告訴他們理由是,我出走後,當局一定會嚴厲調查,若他們事先知道,就會被冠上「知情不報」的嚴重罪名,所以為了保護他們,我忍住不讓任何家人知道。我的妻子兒女似乎覺得這幾星期來我的行動相當奇怪,尤其兒子頗起疑心。我花了許多時間,伏案寫遺囑給妻兒、母親和其他親屬。我也秘密約見謝聰敏和魏廷朝,但沒有告訴他們我即將出走,僅在心中暗地與他們告別。另外,我寫了一封英文聲明,解釋我決心離開台灣的理由,假如我被捕,以任何手段從我榨取得到的「自白」「悔改」或任何所謂我親寫的文件,在聲明中都事先予以否認。這份聲明將秘密存放於台灣,其副本三份則先送到香港、日本和美國,萬一逃亡失敗,便將之公佈。

見證人秘密隨行

我們估計計畫成功率是一半一半,也預料萬一被發現被捕時,他們可能秘密把我殺害,裝著不知道此事,說我失蹤了。因為這計畫是秘密的,沒有人知道,所以外面只有接受這種說法。但是我們希望,不論成功或失敗,有一人能見證,究竟發生了什麼事。

有一位非常虔誠正直的美籍清教派牧師,派駐日本工作,也是Thomberry的好友,我們也讓他知道這個計劃的大概。他對台灣的政情,也非常清楚,曾經為了要幫助政治犯家族,在美國募款,同時也為我的逃亡計畫,赴國外募款過。我們和他商量討論後,他志願作我逃亡的現場見證人。所以他就預訂一月二日以前飛抵台北,跟我完全不接觸,但是預訂跟我同班機飛往香港,秘密看著我由台北到香港的行蹤。如此一切計畫就緒了。

準備就緒,即要決行前夕,回顧自從決心冒死一試,直到現在,外國朋友們的俠義協助,對於脫出的大策略,與外國秘密聯絡的管道,脫出途中的接應,見證人的安排,經費的籌備等等都是關鍵也是絕對不可或缺的援助,但畢竟他們是外國人,對於台灣社會內部的複雜曲曲折折,不甚了解,而全球知有此計畫的台灣人,只有我一人,所以與日本宗像隆幸聯絡,如何保密,如何化裝,電報暗號,可能意外發生的各種狀況,準備過程有無漏洞等等,都只有我一個人去思考,無人可以請教,無人可以商量,無人提供意見,無人一起檢討,一 人在台北市溫州街十八巷四號台大宿舍小書房裡,日以繼夜窮思苦慮,常在半夜驚醒想到一件事,立刻跳起來把它寫下,怕到了早晨會忘記。知覺成敗生死,全繫於我一己,痛感悵然孤獨。

遺囑

事先否認萬一被捕而被迫所作「自白」「悔過」一類聲明。

如上所說,這個計畫成功的機率是一半一半,所以我決定留一些遺囑,不論成功或失敗,向家屬及社會作一交代。我把要給家屬的遺書交給Thomberry,請他在我離開台灣以後,親自交給家屬。另外,用英文說明,我為什麼不得不出走,把這個文件,分別寄到日本(宗像先生)、香港(華盛頓郵報駐香港特派員Mr. Karnow)以及美國朋友處。

對家屬的信中特別對兩個孩子說明:「你們還不大了解台灣的政治情況,但在你們長大以後,也許能懂我不得不離家出走。國民黨當局知道以後,一定會用各種方法把我醜化抹黑,對你們來說一定是非常難堪痛苦的,希望你們要堅強,專心學業,不要受外面種種攻訐的影響,我知道這是非常困難的,不過也不得不面對的殘酷事實。要保重身體,希望學業進步。」

對於社會交代的英文信:

(意譯)

我要離開此地,因為我和我家屬的安全受到威脅。我覺得這是保全我的生命及解除我的家屬所受困擾的唯一辦法。自從一九六五年,我從軍事監獄放回家以後,我全家一直在受著嚴密監視,日夜備受干擾。我已得到可靠的秘密消息,特務機關將對我的生命有所企圖。整個情勢已使我相信要確保我生命的安全及家庭的平安,沒有他途了。我十分了解要這樣做,所冒的危險及其政治後果,但還是要做這痛苦的決定。過去幾年,特務機關一再設局要陷害我,使我被判死刑。調查局牛科長和劉組長曾當面威嚇我說他們隨時能夠殺我。與特務機關有關人士也曾一再警告我有生命危險。我於一九六四年被捕以後,一直被國民黨機關抹黑攻訐。我出門一步即受特務人員跟蹤或包圍。我的家屬每一個都受特務人員的騷擾。連我子女的每日例行活動(如往來學校)也受嚴密監視。這對他們的敏感心理已有極大影響和打擊,使他們近於精神崩潰。我姐也受到極卑鄙的干擾,其詳細言不盡的。

我一生,在嚴格意義上說,從未從事過真正的「政治活動」,我雖然因一九六四年的事件而受軍事審判,不管國民黨怎麼樣的宣傳,它並不是政治「陰謀」。只是作為一個國際法學者,欲發表其對台灣政治情勢的看法,而依我看法,現在政府的立場和政策,是多麼愚笨、變態、不公、專制,不理智而恐怖的。自從出獄以後,我未公開發表政治意見,更沒有從事政治活動,但是政府仍無法寬容我的存在。這僅證明政府十分自知其政治立場無法維持,不合理而不穩定的,同時表示國民黨堅決要以恐嚇及其他任何手段來彈壓所有無法接受其虛構和神話而能夠證明台灣的真相和現實者。

政府認為只有一全面性的恐怖手段才能使異議者不敢作聲,而延續其政權。政府自己承認必須如強全島的「安全措施」。現在我要離開此地,在外國尋求自由,如果因而被捕,我必會受拷問,甚至被置死或會被迫「自白」,或將有「證人」出現,證明我有「陰謀」計畫推翻政府,說我是「共產黨間諜」或說我與其他重大「政治案件」有關等等(這種「證人」都是用錢請來,或由獄裡政治犯中以金錢或減刑作餌叫來的)。我萬一被捕以後,所作的一切所謂「自白」或「聲明」都是被強迫或被灌藥所做的,全部不是出於真意,在此事先全部否認之。

相信因為異議而受殘忍專制政府迫害,因此想逃亡,並不是罪惡;他要尋求他國的庇護是國際所承認基本人權之一。連中華民國刑法二十三條和二十四條分別都規定:「第二十三條(正當防衛):對於現在不法之侵害,而出於防衛自己或他人權利之行為,不罰。但防衛行為過當者,得減輕或免除其刑。第二十四條(緊急避難)因避免自己或他人生命、身體、自由、財產之緊急危難而出於不得已之行為,不罰。但避難行為過當者,得減輕或免除其刑」。關於這警察國家可怕的一面,不必再說,僅望世界舆論運用其力量,對國民黨政府施壓,讓我全家能夠走離此地,在其他地方安住。我要向世界呼籲,請注意可憐的政治犯–這些被遣忘的良心犯。只要世界的良心能洞察到台灣這最黑暗的一面,我願與他們共同分擔命運。

離家,飛離台北

我們決定,我需於離台二天前離開家,在台灣的最後一晚,在美籍傳教士台北市內的家中過夜。既然已決定一月三日晚上班機飛離台灣,所以需於一月二日離開家。

一九七〇年一月一日,就是我在家的最後一晚,我努力不要太感傷,可是傍晚五點以後,情緒就開始起伏,到了晚上十一點三十分左右,我坐在客廳沙發上,兩個孩子將就寢前,我叫他們來量一量他們的身高,結果:彭旼一六五公分、彭曄一五二公分,十一點四十分他們就去睡覺了。

一月二日,我清晨五點三十分起床,外面正下著大雨,六點左右雨停了。我穿上鞋子,又再脫下,到衣櫃取出手帕,彭旼醒來,從蚊帳內問:「爸爸,你要出去嗎?」我說:「是」,他再問:「什麼時候回來?」聽到後我語塞,差一點流淚,哽咽地勉強小聲說:「幾天以後了,你好好睡覺吧」。他非常敏感,隨時感覺有異樣的事將要發生。我六點二十分從家裡出來,沒有雨了,在和平東路叫了一部計程車,在信義路和連雲街口的中式早餐店吃甜餅,吃完以後,在信義路口買一份報紙,再叫計程車到傳教士家,他請我喝一杯咖啡,他太太幫忙裝行李。傳教士們合買了一件羊毛外套為我送行,也送我一個用過的行李箱(他們認為全新的容易引起注意)。

忽然想到要再看一次孩子們一面,透過二哥傳話,約於晚上八點三十分在市立女中附近見面。

下午準備按照事先的秘密安排,到日本航空公司前與阿部賢一先生見面,取得相關文件,因為美國副總統安格紐來訪,許多人在街上排隊歡迎。三點按時見到阿部先生,一起到亞士都飯店二樓喝啤酒。一切似乎都按計畫進行中。到五點三十分帶阿部先生搭計程車逛市區,請他在東方出版社對面餐館吃晚飯。然後回到傳教士家,Thornberry夫婦也到了。晚上八點三十分到市立女中,太太和兩個小孩都在那裡,他們似乎知道我要遠行,我在那裡,心裡暗作與他們最後的告別。離開時看到彭曄流著眼淚。一句法國諺語講得真對:partir, c’est mourir un peu (to leave is to die a little :離走,就好像要死了一點似的)。

一月三日早上十點,打電話給阿部先生,約在中午十二點至下午一點三十分之間在哈林餐館吃中飯,二時再回到傳教士家,他們正在換貼護照上的照片,順利完成。開始晚餐,這算是我在台灣最後的晚餐,中途百感交集,禁不住激動流淚,不得不起座,跑到另一個房間。我們預定晚上九點三十五分離開傳教士的家,飯後約有一、二個鐘頭,為打發時間,Thomberry教我們玩簡單的撲克牌遊戲Oh Hell。傳教士的太太開始幫我化裝,她開玩笑說:「沒想到作為傳教士的太太,任務還包括幫人變裝逃亡。」

晚上九點三十分出門在新生南路叫計程車,搭到松山機場時,那位要隨行見證的傳教士和另一對美籍傳教士夫妻(將到送行區目送我搭機者),也抵機場,可是我要假裝不認識他們,我們前後辦理報到手續,以後在二樓候機室等候約十幾分鐘,廣播開始登機,我就第一個趨前登機,順利過關,行李也沒有檢查,看來一切順利,所以安心的鬆了一口氣。正要上登機梯,突然被一位機場人員攔住,要我再回到登機口,我大為驚愕,以為完了,被發現了,那對在觀望台的傳教士夫婦,看到我被叫回來,也大起恐慌。原來是,我的機票沒蓋行李檢驗章,補蓋後再行登機。進入機艙,坐上位子,繫好安全帶,我知道那位要隨行見證的傳教士也同在機上,但我非常緊張,不敢抬頭張望究竟他坐在哪裡。不久機艙門關了,飛機開始滑行,尚未起飛前,飛機竟然又折回頭了。我又再次驚愕,心想這下真的完了,大為緊張。飛機停了幾分鐘,廣播響起說機械有問題須檢修,約三十分鐘後,檢査好了,飛機滑行後向天際飛去。送行的傳教士夫妻事後對友人說,他們在機場為我送行,差一點被嚇死了兩次。我本人更是如此。

有一對傳教士夫婦,家距松山機場不遠,往來飛機都須飛越其家上空,他們每次都能清楚聽到飛機的聲音。一月三日晚上十點半,他們特地在家苦等,要聽我坐的班機按照時間飛越其家,但一直等候,時間也過了太久,還聽不到飛機飛越的聲音,難道飛機沒有起飛?是否因我被發現而飛機不飛了?他們在家很焦急,坐立不安。遲延近一小時後,才聽到飛機來了,但他們又開始擔憂,我有沒有坐上飛機?有沒有被發現而被捕?又焦急起來。等到赴機場送行的傳教士回來報告經過,聽到我確實安全離開台灣,才安心下來。

Thomberry夫婦獲悉我已安全離境以後,即日深夜到我兄住家,敲門叫醒我嫂,急告以我已經離開台灣,並將我的遺囑和衣服帽子等交給她,翌日早晨她即將其帶到我家,我兄也即乘火車專程將我遺囑帶到高雄給母親看。全家族的極大驚愕和複雜心情,恐怕無法描寫的。

我於一月四日凌晨零時二十分抵達香港機場。

Success !!成功了!

香港和泰國都在國民黨情報組織網裡面,所以我還是不能掉以輕心。我搭國泰航空班機離開香港,八點半抵達曼谷機場,換搭北歐航空十點半班機飛往哥本哈根。因為曼谷氣溫悶熱,我穿大衣、戴假髮,滿身大汗,當飛機飛越阿富汗上空時,從機上看地面風景是多麼美麗,感覺到我是一個自由人了,能夠回復到為人的尊嚴,開始感覺輕鬆又興奮,在機上叫了啤酒,自己慶祝。下午四點半飛機在蘇聯Tashkent降落加油。機場人員制服完全和電影及相片所看到的一樣,機上旅客把護照給他們扣留後,下機休息。機場建築好像法院似的,我們在二樓休息,販賣部的東西,質劣價格又貴,女店員既老又醜又不親切,我買了兩個靠墊套,美元三塊半。對蘇聯印象並不好。以後在機上稍睡片刻,下午六點四十分抵達哥本哈根。

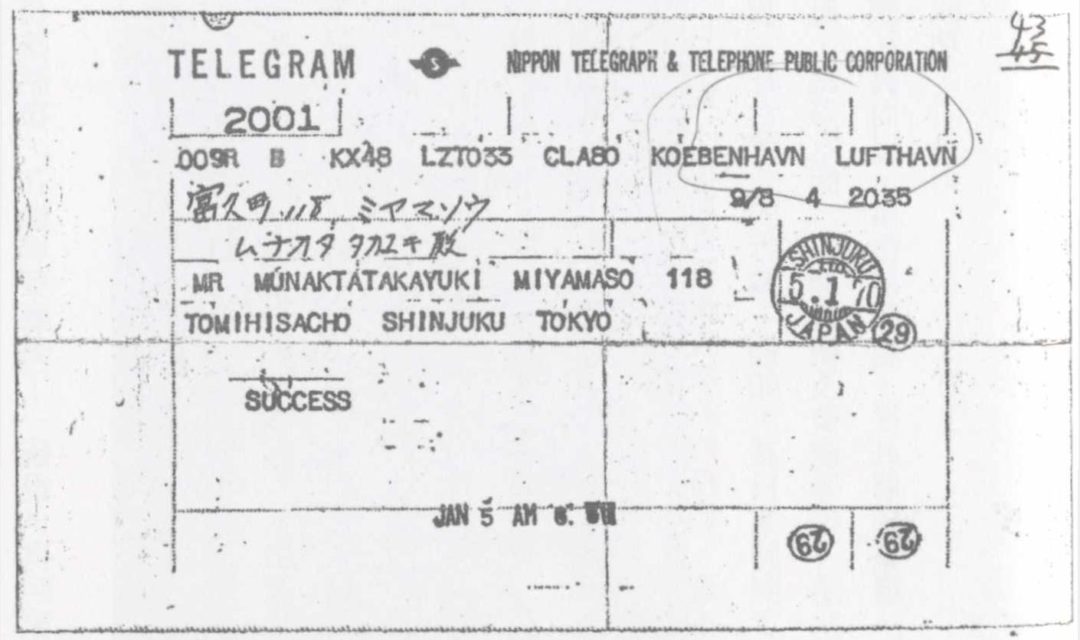

哥本哈根機場很漂亮而乾淨。立刻打電報給日本宗像和香港的傳教士,報告「成功」了,也寫明信片給一些朋友,亦隨即打電話給瑞典斯德哥爾摩「國際特赦組織彭案小組」負責人Karin Gawell,告訴她我已經到哥本哈根了,她聽到我的聲音,大喜又大叫:「It is not true!!(不會是真的吧!!)」,飛機延遲三十分鐘,晚上十點三十五分才出發。我在飛往斯德哥爾摩的機上,將全部變裝裝束脫掉,空服人員看到都驚倒了。零時抵達斯德哥爾摩機場。為了避免觸犯「偽造證件」罪,我不使用日本護照,我等其他旅客全部通關後,才到入境海關告訴他們:「我沒有證件」,立刻有一位年輕官員,引我到他的辦公室談話,約十分鐘就過關了。在機場Karin等「彭案小組」七、八人來接我,帶了雪衣、雪靴、毛帽、圍巾等一大堆保暖物品,他們大概以為我從亞熱帶來,一定僅穿著一件薄薄的南方衣來的。我們走出機場停車場,想打開汽車門時,發現因為太冰冷,鑰匙孔結冰插不進去,花了些時間,才勉強打開車門發動。他們安排我住在一位瑞典政府中級公務員Lunden家,他太太是英國籍。到了他家,他們給我一小房間,床旁小桌上的小花瓶插著一枝玫瑰花,下面有一張小卡片寫著:「welcome to Sweden (歡迎來到瑞 典)」。我吃了兩顆安眠藥,五年多從來沒有那麼熟睡過。

一月五日早上九點三十分醒來,下午一點由Karin等三位人員陪伴再到機場,正式辦理申請政治庇護,在那裡被詢問近三小時,非常客氣親切,與入境管理人員談話後,在機場餐廳喝了一碗湯,再回家吃晚飯。晚上和他們聊天至半夜才上床。

向瑞典政府申請政治庇護,還發生一小插曲。他們在我未到以前,早已答應給予政治庇護,但我一到,既無證件也無真實相片,如何證明我就是那個「彭明敏」?在正式辦理庇護的程序上,必須驗明正身,確定我是彭明敏本人無錯。(可以說瑞典當局做事認真,也可以說有一點「官僚」)。他們只好登報紙廣告,謂:「此有自稱彭明敏者,如有能確認者,請來指認」。幸虧我在法國巴黎大學留學時,曾認識了一位瑞典留法學生,也到過其在瑞典的家裡,她現住在Stockholm,看到廣告,就來證明我的確是「Ming-min Peng」。竟也有一位瑞典教授說要來作證,這就有一點怪了。我與他未曾謀面,據說他曾讀過我發表過的幾篇法文論述,如此而已。

另一齣悲喜劇則在台灣發生。我於一月二日離家,但負責監視我家的特務們,毫不知情,其後一段時間,他們仍繼續向上面報告,我「在台灣」的行蹤,例如,某日某時到了某處,也到了某餐館吃飯,所以他們也需到該餐館,點菜吃飯,以便監視及監聽等等。這些報告當然是假的,不是事實,只是為了報銷而中飽私囊而已。事後被發現,從高層到基層,都受到嚴厲處分。這證明我們的計畫和守密完全成功。

脫逃前夕傳教士們合送的毛衣雖部分破舊,但仍是彭明敏最愛的衣物之一。二〇〇九年春天與Mr. Thomberry (左)攝於美國西岸

脫逃前夕傳教士們合送的毛衣雖部分破舊,但仍是彭明敏最愛的衣物之一。二〇〇九年春天與Mr. Thomberry (左)攝於美國西岸

一九七〇年一月五日自哥本哈根機場發出逃亡成功的電報

一九七〇年一月五日自哥本哈根機場發出逃亡成功的電報

Source from 逃亡 / 彭明敏, 06/2009

Posted in 05/2017