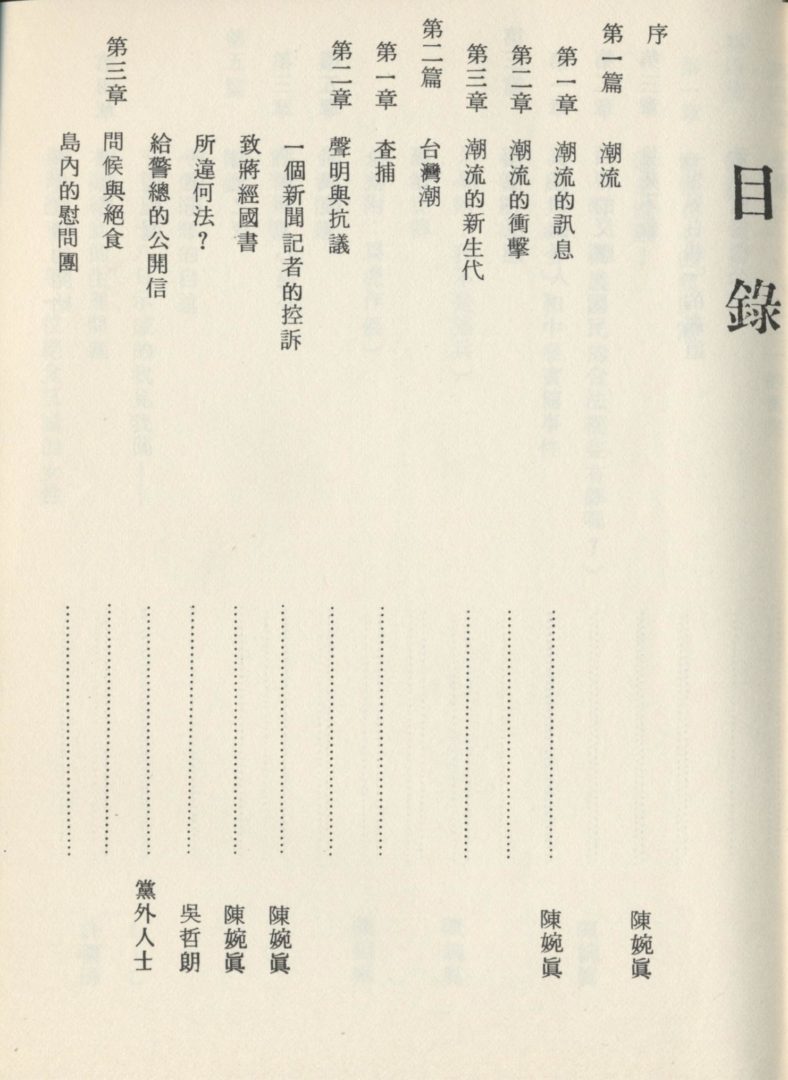

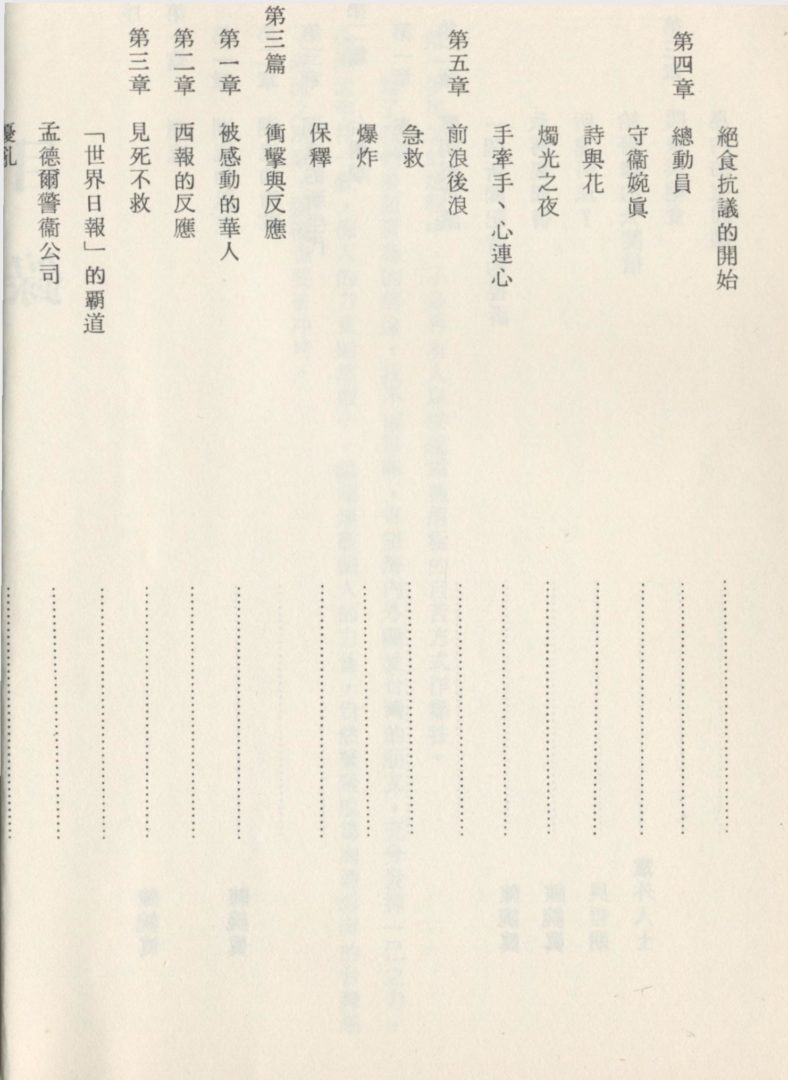

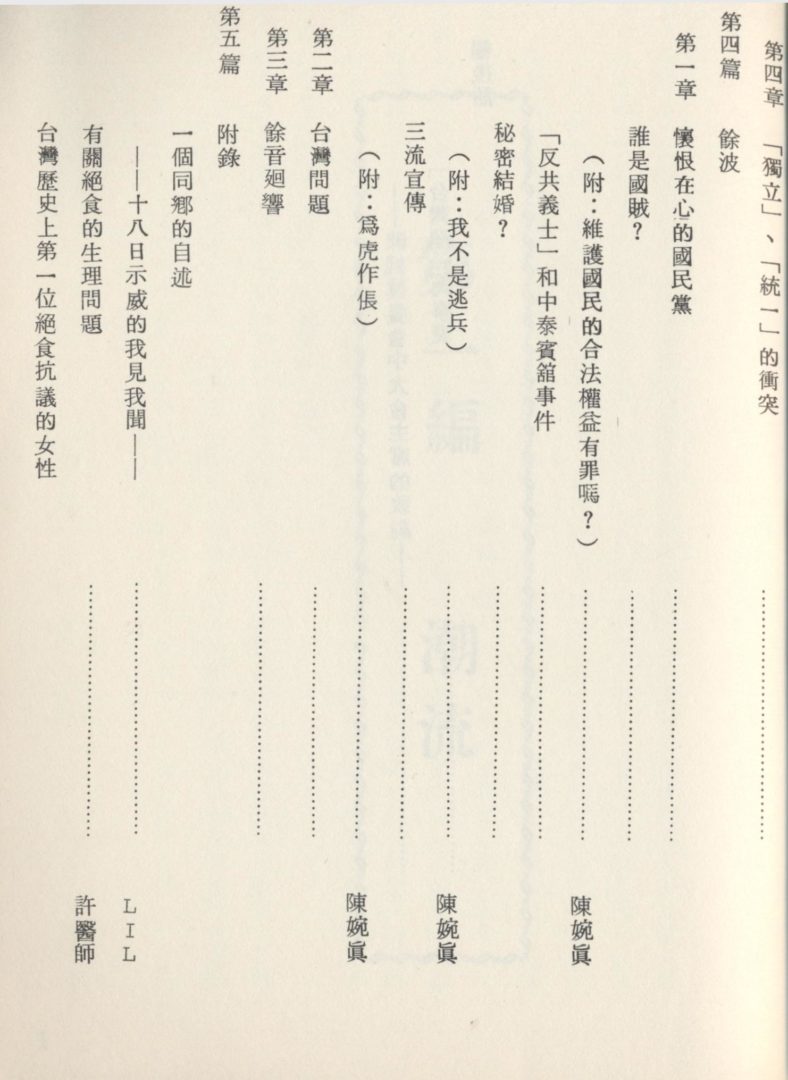

台灣潮

作者 蓬萊島雜誌社

序–台灣潮擋不着 陳婉眞

一個下雨的寒夜,我在租來的小貨車裡面和一位同鄕閒聊。突然車門被輕輕打開,一位載著眼鏡,四十開外的同鄕來看我。劈頭就說:「我實在眞感動……。」他開口的同時,眼淚也不斷往下掉,他靦腆的拿起眼鏡,頻頻拭淚,一邊抽泣的說:「我從俄亥俄州開十二小時的車來……只想來看妳……啊!我眞受感動……。」

我當時才眞受感動,我又一向拙於表現,只有怔怔的望著他,重覆的說這不算什麼。

他稍稍平靜後,吿訴我和車內的同鄕,他在大學裡敎書,當他知道我在紐約絕食的消息後,便一直想來看我,「我眞受感動。」他又開始落淚了。

那是支援會發起廿四小時靜坐示威的當晚。他的太太和小孩也來了,因爲夜已深,找不到住宿處,一個小時後,他又連夜開車囘去了——沒有留下姓名。

一位同鄕吿訴我,一個上午,一位腿微跛看似台灣籍的靑年路過我絕食的地點,停下來好奇的看看四週的標語,又看看地上的鮮花後默默的走了,過一會,竟看他捧著一大束鮮花,默默的擺在花堆中,然後一言不發的走了。當時我正坐著打盹,沒能看到這一幕。

一位外省籍的太太,帶著兩個小孩到北美事務協調委員會,下樓後勸我好好保重後吿辭。兩分鐘後又見他們折囘,小男孩手拿一包花生遞給我。母親解釋說,那是他用自己的零用錢買的。「阿姨挨餓對身體不好。」小孩好心的說。我無限感動的接過他的誠意,待他走後轉送給在場的同鄕吃。

絕食十二天中,類似這些感人的挿曲不知凡幾。有人毎天下班後長途開車來守夜;有人送來 一大堆補品要我絕食結束後好好補身體;有人送來一些在美國不易看到的台湾報章雜誌;有人特意請假日夜來看守、分發傳單、陪我聊天、照顧我喝水、方便,甚至遠從歐洲、日本等地也有同鄕趕來照顧我。前後到過現場的朋友,估計在兩千人以上。十二天中,紐約第二大道八〇一號附近成爲華人聚集中心,特別是來自台灣的朋友,日夜都有人守候在那兒。各地拍來的慰問電報及信件、卡片更不可勝數。紐約「台灣之音」毎天報導絕食抗議的最新消息及台灣島內黨外人士的抗議行動,「台灣之音」的負責人是一對夫婦,先生爲此特地請休假全力支援這個行動,太太忙得無暇照顧小孩,絕食結束後,全家都累病了。

這許許多多發乎至情,自動自發的爲人知及不爲人知的感人行爲,豈是國民黨刻意歪曲爲「閙劇」、「不理性行爲」等,所能輕易抹煞?豈是任何個人或團體所能輕易「利用」?這些力量的聚集,豈是任何金錢或權力所能收買?慣於使用金錢及權力而又從來不知民心向背的統治者,永難理解這種現象。

但是,毎一個爱台灣的人不用說就很淸楚,人人都淸楚他是在做什麽,人人都淸楚他應該做什麼。就是這種覺悟,在這次「潮流事件」中,旅居海外的台灣人集體發揮了一股龐大的力量,這股抵擋不住的台灣潮,逼使國民黨做了史無前例的讓步。

很多同鄕帶著尊敬與佩服問我如何能挨得住十二天的絕食,他們沒有想到該受尊敬與佩服的是毎一位和他們一般,在這次事件中付出他們一己之力的每一個人,這些力量的總和,使我在躺在人行道邊吸進汽車的廢氣及風砂,備受日晒雨淋之苦時仍不以爲苦;這些力量的總和使國民黨當局爲之胆寒;這些力量的總和,也溫暖了在台灣受迫害的黨外朋友的心。

有人問我,怎麼想到以絕食行動向國民黨抗議?

理由很簡單,在台灣那種强權壓迫,隨時有性命危險的情況下,黨外人士都能冒死遊行,利用機會擧辦群衆大會,我在海外應當做什麼?還用得着遲疑嗎?

「潮流事件」旣是政治迫害案件,也是新聞壓制案件,更是人權案件。我來自新聞界,知道民主國家對新聞自由及人權的尊重,於是決定不談政治問題,以維護新聞自由及人權作爲抗議的主題。

我想到在美國這個社會,路見猫狗受痛苦都有人感到不忍,我不信一個人餓斃街頭會引不起有良心朋友的注意。加以當時事屬突發事件,我無法多作思考,審度主客觀環境,自認絕食抗議是稍能表示我內心激憤的方式;和被捕的朋友相較之下,個人挨餓實在算不了什麼。就這樣,我決定絕食。

這種消極的抗議能達到爭人權、爭民主自由的目的嗎?

我的淺見是,任何一個具有長遠目標的運動,都不是單靠一種或一次的行動便能達成目的,但是,運動的成功,却無疑是無數次不同方式的行動的累積。我衷心的期待,日後台灣人在爭人權、爭民主的過程中,不必再有人以挨餓這種消極的自苦方式作犧牲。

爲了我們美麗寶島的前途,我不惴冒昧,寄望海內外關爱台灣的朋友,充分發揮一己之力,像潮流事件一般,個人的力量雖然微小,匯集無數個人的力量,自然凝聚成爲洶湧澎湃的台灣潮,潮流之所聚,强權也要被冲垮。

Published in 12/1979

Posted in 03/2017